Ⅶ-●労働能力喪失率

-後遺障害等級との関係で高い喪失率が認められた事例-

労働能力喪失率

-後遺障害等級との関係で高い喪失率が認められた事例-

- 1 問題の所在

- ―損害保険会社がそもそも本症例の発症を認めない→賠償額が大幅に減額―

- (1)「後遺障害による逸失利益」とは

- (2)後遺障害による逸失利益の算定方法

- (3)労働能力喪失率

- (4)問題点

- (5)労働能力喪失率の実質的個別的判断

- (6)立証方法分析の必要性

- 2 裁判例の紹介

- (1)東京地裁平成15年9月10日判決

- ア、判旨

- イ、解説

- (2)裁判例の概観と検討

- ア、裁判例の概観

- イ、勘案すべき事実についての裁判例の傾向

- ⅰ 勘案すべき事実

- ⅱ 基本的枠組み

- ⅲ その他の事実の意義

- (1)東京地裁平成15年9月10日判決

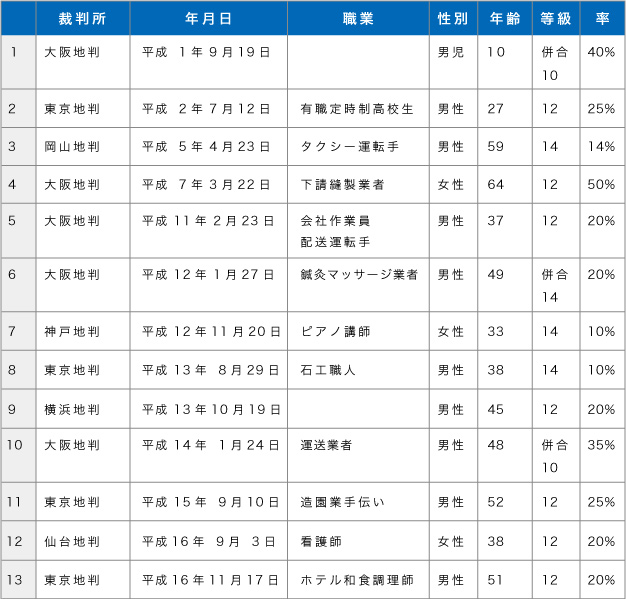

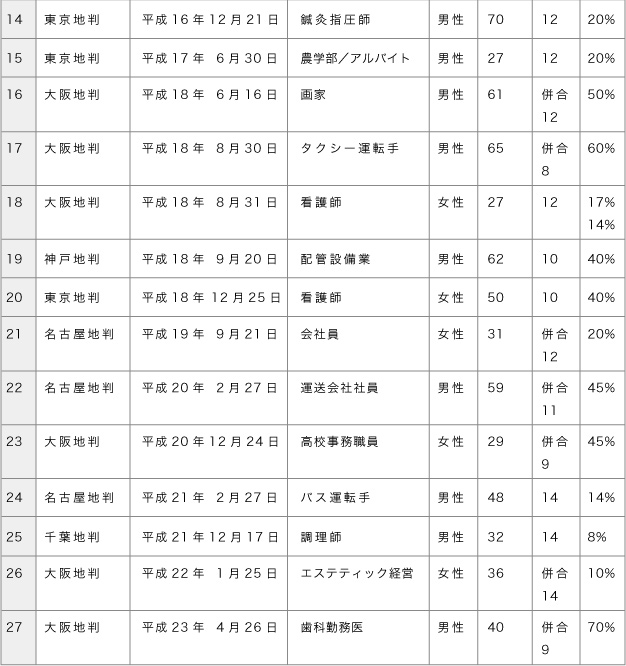

- 補足資料(裁判例一覧)赤本2012年度参照

- 裁判例【1】~【27】

1 問題の所在

(1)「後遺障害による逸失利益」とは

交通事故により傷害を負い、症状固定に到った後にも被害者に後遺障害が残った場合、働く能力が低下してしまい、収入が減少することが多々あります。

症状固定日までは休業損害として収入の補償を受けることが出来ます。

では、例えば、交通事故に遭った会社員が症状固定日後にも左肩に後遺障害を残した場合、パソコン操作がしにくくなってしまい、事故後数年間、就労時間が1日あたり9時間から6時間に減ったことで収入が減少することが見込まれる場合、何ら減収分は賠償してもらえないのでしょうか。

このような症状固定日後の減収の見込み額は、交通事故に遭わなければ、本来は被害者が取得することができたはずであれば、加害者が賠償義務を負う「損害」(民法709条)に含まれると解釈されます。

先ほどの具体例でいえば、被害者である会社員は、9時間から6時間に労働時間が減ることで収入額も減少していれば、減収額を「損害」であるとして、加害者に対して賠償するよう請求すべきことになります。

このように本来得ることができたにもかかわらず、後遺障害によって得られなくなった収入相当額の喪失は、「後遺障害による逸失利益」といって民法709条の「損害」賠償の対象とされています。

≪「後遺障害による逸失利益」とは≫

本来得ることができたにもかかわらず、後遺障害によって得られなくなった収入額の損害をいう

(2)後遺障害による逸失利益の算定方法

ア 計算式

では、「後遺障害による逸失利益」はどのように、算定されるのでしょうか。

結論から述べますと、後遺障害による逸失利益は、

=①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(中間利息を控除する)、という計算式より求めることが出来ます。

イ 労働能力喪失率を乗じるのはなぜか

計算式では、何故、後遺障害による逸失利益を算定するために、「労働能力喪失率」が用いられるのでしょうか。

素直に考えていくと、後遺障害による逸失利益というものは、「本来得られたであろう収入額と実際の収入額」の額の差であるはずであり、労働能力喪失率に基づいて後遺障害による逸失利益が正確に導き出されうるものではないはずです。逸失利益の算定についての重要な最高裁判例では、仮に労働能力を喪失したとしても、現実に収入額の減少がなければ、損害は認められないという判断を示されており(最高裁昭和42年11月10日判決,以下「42年判例」)、「現実にいくら収入が減少したか」が審理の対象となるべきとも思えます。

これは,「後遺障害による逸失利益」が「仮に事故がなければ…」という仮定に基づく損害であり正確に判定が困難であるけれども,労働能力が喪失すればその割合によって「本来得られたはずである利益」が失われたと合理的に推認できることを根拠としていると思われます。

以上をまとめますと,本来得られたにもかかわらず事故による後遺障害によって得られなくなった収入額という損害は、予測に基づく損害であり判定が困難であるから、正確ではないけれども、労働能力喪失率によって算定することが合理的であり,労働能力喪失率が後遺障害による逸失利益を算定するために用いられるのです(上記計算式を参照)。

42年判例も,「交通事故による障害のため,労働力の喪失・減退を来したことを理由として,将来得べかりし利益喪失による損害を算定するにあたって,上告人の援用する労働能力喪失率が有力な資料となることは否定できない。」として,労働能力喪失率が「後遺障害による逸失利益」の算定に有力な資料となることを認めています。

≪後遺障害による逸失利益の算定方法≫

後遺障害による逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数

(3)労働能力喪失率

ア、労働能力喪失率の意義

そもそも、労働能力喪失率とは何なのでしょうか。

労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働能力が失われた割合を%で示す考え方です。

かけ算ですから、労働能力の喪失割合が大きいほど後遺障害による逸失利益が多くなり、労働能力の喪失割合が小さいほど後遺障害による逸失利益が少なくなります。

イ、労働能力喪失率の判断

後遺障害による逸失利益の多寡に影響を及ぼす労働能喪失率は、どのように判断されるのでしょうか。

まず、事故によって労働能力がどの程度喪失したかの判断は、訴訟では裁判官が行います。そのため、それぞれの事件を受け持つ裁判官が、それぞれの被害者の被害状況を見て個別的にどの程度の労働能力が喪失したかを判断すればいいように思われるかもしれません。

しかし,それでは裁判官によって労働能力喪失率の判断にばらつきが生じ、不公平感が生じてしまうことになります。そのため、裁判官の判断のばらつきを防ぎ不公平感が生じることを防ぐために、客観的な基準が必要となるのです。

そこで、もともとは労働災害の補償をする際の基準として定められた労働省労働基準局長通牒で示された基準を、交通事故における後遺障害による逸失利益の労働能力喪失率の基準として用いています。労働省労働基準局長通牒の基準は以下の通りです。

≪労働能力喪失率表≫(労働省労働基準局長通牒昭和32年7月2日基発第551号)

この労働能力喪失率表に基づけば、障害等級が第1級の被害者の労働能力喪失率は100%であり,障害等級が第12級の被害者の労働能力喪失率は14%ということになります。

≪労働能力喪失率の判断≫ :原則(例外は(5)参照)

労働能力喪失率は、裁判官がばらついた判断をして不公平感が生じないように、客観的な基準である「労働能力喪失率表」によって判断する。

(4)問題点

労働能力喪失率を判断する際に,この労働能力喪失率表を基準とするのは,裁判官によって判断のばらつきが生じ不公平感が生じることを防止するためであることは既にご説明しました。つまり,労働能力喪失表を基準に労働能力喪失率を判断するのは客観的な基準に基づく形式的な判断となるのです。

しかし,労働能力喪失率表を基準として労働能力喪失率を形式的に判断することで、逆に不公平感が生じることがあります。

たとえば、交通事故によって左手小指に障害が残った者の職業が、サッカー選手の場合とピアニストの場合とで,労働能力の喪失率が等しいと判断されたとしたら、不公平な気がしませんか。

つまり,サッカー選手にとって左手小指に障害が残ったとしても,職業遂行の上で,ピアニストほどの支障は生じないと思われます。それにもかかわらず,労働能力喪失率が等しいものとされれば,ピアニストの労働能力喪失率が適切に評価されていないことになり,又はサッカー選手の労働能力喪失率は不当に大きく評価されることとなり、不公平感が生じることになるのです。

このように,裁判官の判断のばらつきを防止して不公平感が生じないようにするために形式的客観的基準を用いて判断する運用を絶対的に維持すると、かえって逆に不公平感が生じることがあるのです。

このような問題点は、裁判所も当然に認識しており、東京地裁平成18年12月25日判決(裁判例【20】)でも、「労働能力喪失率表は、労働能力の喪失を考えるに当たって合理的な基準となりうるものであるが、従事する職種等を考慮しない、一般的なものであるから、個々具体的なケースにおいては、被害者が従事していた職種等により、同表に定めた労働能力喪失率が増減する場合もありうるのであって、このような場合において、職種を含む当該被害者の特性を何ら考慮することなく、専ら上記の労働能力喪失率表に則って損害を算定することは、被害者に生じた損害のてん補を目的とする損害賠償制度の趣旨、目的に反することになる」(判旨ⅰ)として判示されています。

≪問題点≫

労働能力喪失率表を用いて労働能力喪失率を算定することで、逆に、不公平感が生じ、被害者の損害填補という損害賠償制度の趣旨・目的が果たされない場合が生じる。

(5)労働能力喪失率の実質的・個別的な判断

このように労働能力喪失率表を用いて労働能力喪失率を判断すれば、不公平感が生じる場合があります。また、そもそも労働能力喪失率とは,文字通り,被害者が自己の労働をするにつきその労働に必要な能力が事故の後遺障害によってどの程度失われたかということです。そのため、労働能力喪失率は,本来,それぞれ被害者ごとに、自己の(現在及び将来の)職業と障害の内容・程度等を考慮して、個別的実質的に判断されるべきものなのです。

後述紹介する東京地裁平成15年9月10日判決(裁判例【11】)も、労働能力喪失率の判断は、実質的に判断すべきであると判示しています。

≪労働能力喪失率の実質的判断≫

労働能力喪失率は、本来、それぞれ被害者ごとに個別的実質的に判断すべきものである。

(6)立証方法分析の必要性

以上のように、労働能力喪失率表を用いて労働能力喪失率を算定することで不公平感が生じ、損害賠償制度の趣旨・目的に反する場合には、裁判所は労働能力喪失率を実質的に判断することになります。

そのため、被害者としては、裁判所により高い労働能力喪失率で後遺障害による逸失利益を算定してもらうべく、裁判で個別具体的に自己の労働能力喪失率を立証していく必要があります。

では、そのように個別実質的な労働能力喪失率を立証するために、被害者としては、どのような事実を主張していく必要があるのでしょうか。

裁判所に実質的判断を求めるために、被害者がどのような事実を立証すべきかについては、実際に実質的な判断を行った裁判例を分析することが役に立ちます。

そこで、次の、「2、裁判例の紹介」では、東京地裁平成15年9月10日判決(裁判例【11】)をご紹介し、その後で、他の裁判例の概観及び立証すべき事実についてご説明いたします。

≪立証方法分析の必要性≫

裁判官に、労働能力喪失率の実質的判断を求めるためには、被害者はそのための立証が必要で、裁判例の分析が役立つ。

2 裁判例の紹介(立証すべき事実を把握するために)

ここでは、(1)労働能力喪失率を実質的に判断する際に考慮する事情を明示した東京地裁平成15年9月10日判決(裁判例【11】)をご紹介します。

その後、(2)『損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2012(平成24年)版』(日弁連交通事故相談センター東京支部、2012)で「後遺障害等級との関係で高い喪失率が認められた例」として取り上げられた裁判例の概観及び検討をします。

(1)東京地裁平成15年9月10日判決(後述、裁判例【11】)

ア、判旨

(ⅰ)基準

民事上の損害賠償における後遺障害の有無・程度及び労働能力喪失率の認定に当たっては、当該被害者の後遺障害の個別具体的な内容、その職業、年齢、性別、具体的な稼働状況等を勘案して、実質的に判断すべきである。

(ⅱ)あてはめ

原告は、高卒後、自動車会社の現場の組立てラインの仕事や美容師、魚市場の仕事など、これまでの生涯において、ほとんど肉体的作業に従事してきた者であり、…本件事故当時も、造園業に従事し、本件事故がなければ、その後も造園業を続けるつもりであったと認められる(職歴)。

しかるに、原告は、右膝半月板損傷による障害のため、長時間の歩行にすら支障を来しており、これは、原告にとって大きな影響を及ぼすものである(後遺障害の内容・程度)。

症状固定時(平成11年7月17日)の原告の年齢が52歳であったこと(年齢)、

本件事故がなかった場合において、原告が、本件事故前と同程度の肉体労働を継続し得た蓋然性(将来の労働内容)や、

加齢とともに生じ得た収入減少の見込み(加齢による労働能動能力の喪失)等の諸般の事情を斟酌すると、本件事故により、原告は、症状固定後少なくとも10年間、25%の労働能力を喪失したと認めるのが相当である。」

イ、解説

本件東京地裁判決は、判旨(ⅰ)で、第1に「…を勘案して、実質的に判断すべきである」として、労働能力喪失率は実質的に判断すべきものであることを判示しています。そして、第2に、労働能力喪失率を実質的に認定する際に、勘案すべき事実を示しています。

すなわち、労働能力喪失率を実質的に認定するためには、判旨(ⅰ)は、後遺障害の個別具体的な内容(①)、被害者の職業(②)、年齢(③)、性別(④)、具体的な稼働状況(⑤)、これら「等」としてその他の事実(⑥)を勘案すべきとしています。

そして、判旨(ⅱ)の実際のあてはめでは、被害者の職歴、後遺障害の内容・程度、年齢、将来の労働内容、加齢による労働能力の喪失という事実を勘案していることが分かります。

なお、注目すべきは、実質的に労働能力喪失率を考慮する際には、労働能力喪失率を高める事実だけでなく、低める事実をも含めて勘案すべきとしている点です。

すなわち、本件東京地裁判決では、将来の労働内容と後遺障害の内容程度や年齢は、労働能力喪失率を高める事実として勘案しているものと考えられます。

それに対して、本件東京地裁判決は、加齢による労働能力の喪失を考慮要素の一つとして、これを事故による労働能力喪失率を低く評価する事実として用いていると考えられます。そして、加齢による労働能力の喪失という事実を事故による労働能力喪失率を低く評価する事実として用いるために、被害者の職歴について「肉体的作業に従事してきた」と評価しています。

すなわち、肉体的作業に従事してきたことで今後も肉体的作業に従事する者と評価するのであれば、肉体的作業の場合は加齢により自然と労働能力が低下することから、この事実を事故による労働能力喪失に対するマイナス事情として考慮しているのです。

このように、労働能力喪失率を実質的に認定する際には、後遺障害の個別具体的な内容、被害者の職業、年齢、性別などの被害者の多様な個別的事実を考慮するのですが、その中には労働能力喪失率を高める事実と低くする事実があることが分かります。

(2)裁判例の概観と検討

『損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2012(平成24年)版』(日弁連交通事故相談センター東京支部、2012)、いわゆる赤本では、「後遺障害等級との関係で高い喪失率が認められた例」として、28件の裁判例が記載されています。

そこで、まず、これら裁判例の概観し(ア)、労働能力喪失率を実質的判断する際の勘案すべき事実についての裁判例の傾向を検討したいと思います(イ)。

ア、裁判例の概観(判旨は下記「4 補足資料」を参照下さい)

イ、勘案すべき事実についての裁判例の傾向

ⅰ 勘案すべき事実

裁判例【1】~【27】を分析すると、実質的に労働能力喪失率を判断する際に、以下の事実を勘案していることが分かります。

すなわち、

① 後遺障害の内容・程度

:すべての裁判例

② 職業・労働能力の内容

:裁判例【2】【3】【4】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【13】【14】

【15】【16】【17】【20】【21】【22】【24】【25】【26】【27】

③ 因果関係・影響度

:裁判例【2】【3】【4】【7】【8】【9】【10】【11】【13】【14】【15】

【22】【23】【25】【26】【27】

④ 事故後の勤務状況・稼働率

:裁判例【3】【8】【9】【12】【18】【21】【22】【23】【24】

⑤ 退職(異動)の有無

:裁判例【3】【8】【10】【13】【20】【24】【27】

⑥ 事故前後の収入前後の差

:裁判例【2】【3】【8】【9】【18】【20】【21】【24】

⑦ 治療経過

:裁判例【8】【12】

⑧ 日常生活での支障

:裁判例【2】【4】【9】【11】【17】【19】【21】【23】【27】

⑨ 就労の可能性

:裁判例【1】【4】【8】【9】【10】【13】【16】【20】【27】

⑩ 年齢

:裁判例【1】【3】【4】【7】【11】【13】【16】【17】

⑪ 職歴

:裁判例【11】【13】【16】【18】

⑫ 労働能力の改善

:裁判例【1】【18】【21】

⑬ ほかの症状

:裁判例【6】【10】【14】【17】

⑭ 等級認定

:裁判例【1】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【13】【14】【18】【19】

【20】【25】【26】

⑮ ほかの等級の労働能力喪失率との関係

:裁判例【20】

ⅱ 基本的枠組み(3つの事実)

労働能力喪失率を実質的に判断する際に、裁判例は、上記のように多様な事実を勘案しています。もっとも、多くの裁判例が認定していることからも分かるように、その事実の中でも、基本的に以下の3つの事実を軸にして労働能力喪失率を実質的に判断していることが分かります。

すなわち、①後遺障害の内容・程度、②職業・労働能力の内容、③因果関係・影響度という3つの事実です。

そもそも、労働能力喪失率とは、後遺障害(①)によって(③)どの程度労働能力(②)が失われたかという割合のことです。

そのため、労働能力喪失率を判断するには、後遺障害、労働能力及び後遺障害が労働能力に及ぼす影響を判断しなければならず、上記①~③が労働能力喪失率の実質的判断の軸になるのは当然なのです。

そのため、裁判所に労働能力喪失率を実質的に判断してもらうためには、①後遺障害の内容・程度、②職業・労働能力の内容、③因果関係・影響度という3つの事実を軸に立証する必要があります。

≪基本的枠組み≫

①後遺障害の内容・程度

②職業・労働能力の内容

③因果関係・影響度 という事実を立証する必要がある。

ⅲ 事実の具体性

また、後遺障害が労働能力に及ぼす影響度を判断するためには、①後遺障害で失われる能力と②職業で必要とされる労働能力を具体的に示す必要があります。そして、その能力が一致していることで、実質的に労働能力の喪失が判断されるのです(③)。

たとえば、サッカー選手が(②)、右手3本の指を喪失した(①)という事実だけを立証するのに比べて、指先の力が必要不可欠なゴールキーパーであるサッカー選手が(②)、右手の人差し指、中指及び薬指という主要な3本の指を喪失したという事実を立証する方が、必要とされる能力と失われる能力が一致していることが理解でき、後遺障害が労働能力に及ぼす影響度が実質的に判断することができるのです。

ⅲ その他の事実の意義

以上のように、裁判例は①後遺障害の内容・程度、②職業・労働能力の内容、③因果関係・影響度という3つの事実を軸に労働能力喪失率を実質的に判断していることが分かります。

しかし、裁判例は、上述のようにその他にも事実を認定して労働能力の喪失を実質的に判断しています。それは、以下の理由によるものだと思われます。主なその他の事実の意義についてご説明します。

(ⅰ) ④事故後の勤務状況、⑤事故後の退職・異動、⑥収入額の差

たとえば、事故後の勤務状況・稼働率(裁判例【3】【8】【9】【12】【18】【21】【22】【23】【24】)という事実は、事故後に実際に勤務できる日や時間が減っていれば、後遺障害と労働能力喪失の影響度を推知することができます。

同様に、事故後に退職や異動(裁判例【3】【8】【10】【13】【20】【24】【27】)という事実があれば、後遺障害によって退職や異動をせざるを得ないほど、後遺障害が労働能力に影響を及ぼしたことが推知できます。

さらに、事故前後に収入額の差が生じていれば(裁判例【2】【3】【8】【9】【18】【20】【21】【24】)、その収入額の差の分だけ後遺障害によって労働能力が喪失したこと推知できます。

このように、事故後の勤務状況、事故後の退職・異動や収入額の差という事実は、軸となる3つの事実を補いながら、労働能力の喪失の存否及びその程度を評価するために用いられていることが分かります。

(ⅱ) ⑨就労の可能性、⑩年齢、⑪職歴

労働能力喪失率は、①後遺障害の内容・程度、②職業・労働能力の内容、③因果関係・影響度という3つの事実を軸に判断していると述べましたが、②職業・労働能力の内容とは、現在の職業・労働のみならず、将来の職業・労働をも含みます。そのため、後遺障害によって就労の可能性が無くなったり制限される場合には、労働能力の喪失が認められます。

そして、年齢について、年齢が高い場合には、再就職の可能性や労働能力の改善が困難となるため、高い労働能力喪失率が認められることとなります(裁判例を分析すると、60歳を一応の基準としているようです)。

他方で、児童の場合(年齢が低い場合)には、年齢が若く労働能力の改善や後遺障害が及ぼす影響の少ない職業への就職の可能性が大きいことから、労働能力喪失率が低く認定される傾向にあります。

また、職歴について特定の職業のみに特化して就いてきた場合、その他の就労の可能性が制限され労働能力喪失率が高く認定されることもあります(裁判例【11】)。

しかし、肉体労働に従事しており年齢が高齢の場合には、加齢による労働能力喪失が考慮され、後遺障害による労働能力喪失率が低く認定されることもあります(裁判例【11】)。

(ⅲ) ⑭等級認定、⑮ほかの等級の労働能力喪失率との関係

被害者を救済するために3つの事実を軸にしながら、多様な事実を評価して労働能力喪失率を実質的に判断していることをご説明しました。

しかし、個別的・実質判断を貫く運用をすると、労働能力喪失率に裁判官によって大きな差が生じるおそれがあります。そこで、一定の基準をも考慮する必要があります。そのため、認定された等級やほかの等級の労働能力喪失率との関係を一定の基準として用いて考慮しているものと思われます。

たとえば、多くの裁判例(【1】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【13】【14】【18】【19】【20】【25】【26】)で多様な事実を認定しながら、認定された等級についても判示しています。また、裁判例【20】では、ほかの等級の労働能力喪失率を示し、後遺障害の程度を比較しています。

さらに、多くの裁判例が当該等級認定以上の労働能力喪失率を認める際にも、より重い後遺障害の等級認定で認められる労働能力喪失率を超えた労働能力喪失率を認めることはほとんどありません。これも、ほかの等級の労働能力喪失率との関係を考慮しているものと思われます。

≪その他の事実④~⑬≫

その他の事実も立証して、基本的枠組みを補いつつ労働能力喪失率の実質的判断を求める必要がある。

4 補足資料

〈裁判例一覧〉赤本2012年度参考

【1】大阪地裁平成1年9月19日判決

男児 10歳 併合10級 喪失率40%

≪判旨≫

「原告は、昭和49年5月4日生の男子であり(年齢)…本件事故まで既存の障害もなく、健康であったことが認められる。そして、全認定の後遺障害の内容、程度、特に原告の左下肢については、三大関節中の二関節の機能に著しい障害がある上、頑固な神経症状もあること(後遺障害の内容・程度)…、原告の左下肢の機能障害あるいは神経症状が将来改善する可能性は少ないこと(後遺障害の回復可能性)、しかしながら、他方で、原告のような児童の場合、これに適応する教育、訓練をある程度行うことができ(労働能力の改善)、また、職業選択の可能性も比較的大きいと認められること(就労の可能性)等を総合考慮すると、原告は、前記後遺障害により、満18歳から満67歳まで40%の割合で労働能力を喪失したものと認めることが相当である。」

≪コメント≫

本裁判例では、被害者が子供であるとの事実から、労働能力が改善することがあり、就労の可能性があると評価され、労働能力喪失率を低くする事実として用いられている。

【2】東京地裁平成2年7月12日判決

有職定時制高校生 男性 27歳 12級 喪失率25%

≪判旨≫

「右後遺障害等級に対応する労働能力喪失率表が有力な資料となることは否定できないが、被害者の職業(職業の内容)や障害の具体的状況(後遺障害の内容・程度)等により、同表にもとづく喪失率以上あるいは以下の減少を生じる場合には、その減少に応じた喪失率を使用すべきものであるところ、原告は、前記後遺障害のため会話の機能が充分でなく、対人折衝は困難であり、運動制限(日常生活での支障)等から、その労働能力を喪失していることが認められるところ、その喪失率は、原告の付くべき職業(職業の内容)によっては影響を軽微にとどめる場合もありえるものと考えられる(因果関係)けれども、現状で予測することは困難であり、原告の現在の収入は月額15,6万円程度であって(現在の収入)、賃金センサス第一巻第一表男子労働者学歴計同年齢者平均収入と比較すると半分程度であり、原告の負っている後遺障害がその職業、収入等生活全般にわたり、かなり影響を及ぼすことが推認でき、原告の得べかりし利益の喪失額は不確定の要素も多いけれども、平均化して考えるときは、少なくとも25パーセント程度は影響を被るものとするのが相当である。」

≪コメント≫

本裁判例でも、日常生活での支障や職業の内容等の事実を認定した上で、最終的には、後遺障害、職業の内容及び因果関係という3つの基本事実を推認して、労働能力喪失率を判断している。

【3】岡山地裁平成5年4月23日判決

タクシー運転手 男性 59歳 14級 喪失率14%

≪判旨≫

「原告は、本件事故による後遺障害のため通常勤務に復帰することができず、中国交通株式会社を退職することを余儀なくされ(退職の有無)、東和タクシー株式会社で昼間だけ勤務のあるバイト運転手として平成4年10月頃まで勤務したが(事故後の勤務状況)、毎月9万4000円程度の給与を得るだけの稼働しかできないでいることが認められ(事故後の収入)、右認定事実に加えて、…原告の後遺障害の内容程度、年齢、職種、その後の転職や勤務支障の状況等を総合考慮すると、原告は、本件事故の後遺障害により少なくともその主張にかかる14%程度の労働能力を喪失し、その期間は症状固定時(59歳)から8年間にわたるものと認めるのが相当である。」

≪コメント≫

本裁判例は、退職の存在、事故後の勤務状態、事故後の収入等を具体的に示すことで、事故による後遺障害が労働能力を喪失させたことを実質的に評価している。

【4】大阪地裁平成7年3月22日判決

下請縫製業者 女性 64歳 12級 喪失率50%

≪判旨≫

「原告には12級10号の神経症状を主とする後遺障害が残り(等級認定)、業務用ミシンを使用して縫製業を営むことは殆ど困難になったこと(職業の内容、因果関係)、症状固定時の原告の年齢が64歳であり(年齢)、就労先を得ることは困難であること(就労の可能性)、家事労働は同居の娘がしていることなどの事情を勘案すると、症状固定後なお稼働可能な7年間にわたり、50パーセント労働能力を喪失したと認めるのが相当である。」

≪コメント≫

本裁判例は、被害者の年齢を考慮して、高齢者の就労が困難であることから、高い労働能力喪失率を認めた点に特徴がある。

【5】大阪地裁平成11年2月23日判決

会社作業員・配送運転手 男性 37歳 12級 喪失率20%

≪判旨≫

「原告の後遺障害は、自賠責保険に用いられる後遺障害別等級表12級12号に該当し(等級認定)、原告は、後遺障害によりその労働能力の20%を症状固定時から稼働可能期間である29年間に渡り喪失したものと認められる(原告の後遺障害の内容(後遺障害の内容)にかんがみると、12級の通常の労働能力喪失率を用いるのは相当ではない)」

≪コメント≫

本裁判例の該当箇所からは、労働能力喪失率の判断で、どのような事実を用いるのかについて多くは読み取れないが、後遺障害の内容を考慮することは分かる。

【6】大阪地裁平成12年1月27日判決

針灸マッサージ業者 男性 49歳 併合14級 喪失率20%

≪判旨≫

「本件事故のために原告に残存した後遺障害は、左上肢につき14級10号、左膝についても14級10号に該当し、併合して14級に該当すると認められるところ(等級認定)、右後遺障害の内容・程度(後遺障害の内容・程度)の外、原告の仕事(自ら鍼灸・マッサージ業を行うが、健康堂の経営者でもあり(職業の内容)、本件事故後も売上額は増大している)、本件事故前後における眼の障害内容の推移(多少あった視力を完全に喪失したものであり、本件事故前後でいわば質的な相違がみられる)にかんがみる(ほかの症状)と、原告は、本件事故の結果、症状固定後17年間にわたりその労働能力の20%を喪失したものと認められる。」

≪コメント≫

本件では、売上額が増加していることを示しながらも、被害者の職業の内容(鍼灸・マッサージ)と後遺障害の内容・程度、そのほかの症状を考慮して労働能力喪失率を判断している。

【7】神戸地裁平成12年11月20日判決

ピアノ講師 女性 33歳 14級 喪失率10%

≪判旨≫

「…顎関節症並びに月経異常及び無排卵症については、これにより、原告の労働能力が喪失したとは認められない(因果関係の不存在)。

頸部捻挫、頸椎不安定症及び右尺骨神経麻痺については、その症状固定後も、肩の凝り、右腕の痛み、しびれ感、握力低下の症状が残ったものと認められるところ…後遺障害の部位、程度(後遺障害の内容・程度)、14級10号の認定を受けたこと(等級認定)に職業、性別、年齢等を勘案すると、原告は、後遺障害により、症状固定時の年齢である33歳から34年間に渡りその労働能力を10%喪失したものと認めるのが相当である。」

≪コメント≫

本裁判例は、顎関節症及び月経異常等は、ピアノ講師という職業で必要とされる労働能力の喪失との間には因果関係がないから、これら要素は労働能力喪失率の判断では考慮されないとすることから、労働能力喪失率を判断する際には、因果関係の存在が必要不可欠であることを判示する。

【8】東京地裁平成13年8月29日判決

石工職人 男性 38歳 14級 喪失率10%

≪判旨≫

「症状固定後の平成11年2月1日から同年8月31日までの間の原告の身体状態については、原告が、…後遺障害による症状を緩解させるためにかなりの日数の通院を自費負担で継続しており(治療経過)、原告の後遺障害による痛み、しびれ等は症状固定後もなお重い状態(後遺障害の程度)であったことがうかがえ、稼働能力が未だ十分には回復していない状態が継続していたことが認められる。

そして、同年9月以降についても、原告の通院日数はそれまでに比べて極端に少なくなり(治療経過)、担当医も平成11年9月14日時点で軽作業程度との条件付きで就労可能な状態である(労働能力の改善)と判断していること、しかしながら、原告は…巧緻な手作業と集中力を要求される石工の仕事に復帰することができず(職業の内容)、現在建築墨出測量に従事していること(退職の有無)、その賃金は日給1万4000円であり、同僚と同等の賃金額ではあるが、石工のときの賃金額(日給2万3000円強の金額)に比べて大幅に低下していること(現在の収入)、そのほかにこれまでに道路のライン引き、トラック運転、タオル配達・運搬、建築現場清掃等の種々の職種での仕事をなし、かつ、同僚に比べて待遇の上で差別を受けたことはないものの、現在もなお作業遂行上左手を自在に使えないため右手で補わなければ不自由さが今なお継続していることが認められる(勤務状況)。

以上によれば、原告の後遺障害は、局部の神経症状として後遺障害14級10号の評価が相当ではある(等級認定)ものの、原告の本件事故当時の職業とその仕事遂行上の特殊性(巧緻な手作業と集中力が不可欠であること)、原告の後遺障害部位、収入の激減状況等の事情を総合的に考慮すると、原告の稼働能力に対する制約状態の評価、すなわち、原告の労働能力喪失率を認定するに当たっては、認定等級から直ちに労働能力喪失率を決定するのは相当ではなく、その実情にかんがみ、その喪失の程度を10%と評価するのが相当である。」

≪コメント≫

治療経過の事実から、後遺障害の程度や労働能力の改善を推認している点が特徴的である。もっとも、職業の内容とそれに求められる能力、現在の収入、勤務状況等を考慮して労働能力喪失率を判断している。

【9】横浜地裁平成13年10月19日判決

男性 45歳 12級 喪失率20%

≪判旨≫

「原告は、右下肢が1㌢㍍短縮し、約30度の外旋変形を残したため、立位での荷重バランス悪く、1時間以上起立不能、自転車のペダルもよく踏めず、小走りも不能である(後遺障害の内容)、身体障害者福祉法別表7級に該当すると記載されていること(自動車保険料率算定会による事前認定は前記のとおり12級8号)、原告は、歩行時右足が接地するときと左足が接地するときに若干体が上下動し、右足接地時に大きな加重をかけられず、運送業や工場内作業など荷物運搬を伴う仕事への就労が困難であること(就労の可能性)、和式トイレの使用が不能であること(日常生活の支障)、現在軽自動車の回送、洗車等の仕事をして週5日、時給830円で9時から5時半まで勤務していること(事故後の勤務状況、事故後の収入)、原告の本件事故前の年収は455万8,265円であったこと(事故前の収入)が認められ、これらの事実を総合して判断すると、原告は労働能力を20%喪失したものとみるのが相当である。」

≪コメント≫

本裁判例は、後遺障害の内容を認定して、それが就労の可能性へ及ぼす影響を評価している。加えて、日常生活の支障、事故後の勤務状況や事故前後の収入を考慮して労働能力喪失率を判断している点が特徴的である。

【10】大阪地裁平成14年1月24日判決

運送業者 男性 48歳 併合10級 喪失率35%

≪判旨≫

「自賠責保険においては後遺障害と認定されていないが、原告の右脛骨は骨髄炎が慢性化して開放創となり、膿を排出し続けており(その他の症状)、この状態が消失する見込みは乏しく(症状の回復可能性)、悪化を防ぐために定期的な通院が不可避であること(通院の不可欠性)、原告は、同障害のために長年営んできた運送業の業務に復帰することが不可能であり(廃業の有無)、就労しうる業務に実際上かなりの制限を受けていること(就労の可能性)の各事実が認められ、以上の事実に、自賠責保険において認定された原告の後遺障害の内容を併せ考慮すれば、原告の労働能力喪失率は35%と認めるのが相当というべきである。」

≪コメント≫

本裁判例は、後遺障害として認められなかった症状の内容、回復可能性等も考慮している点で特徴的な裁判例である。

【11】東京地裁平成15年9月10日判決

造園業手伝い 男性 52歳 12級 喪失率25%

≪判旨≫

「民事上の損害賠償における後遺障害の有無・程度及び労働能力喪失率の認定に当たっては、当該被害者の後遺障害の個別具体的な内容、その職業、年齢、性別、具体的な稼働状況等を勘案して、実質的に判断すべきである。

前記認定事実に加え、関係各証拠(略)によれば、原告は、高卒後、自動車会社の現場の組立てラインの仕事や美容師、魚市場の仕事など(職歴)、これまでの生涯において、ほとんど肉体的作業に従事してきた者であり(職業の内容)、上記のとおり、本件事故当時も、造園業(主に、木を根本から掘ったり、移し替えたり、石の配置換えや池を造るための穴掘りなどの作業)に従事し、本件事故がなければ、その後も造園業を続けるつもりであったと認められる。しかるに、原告は、右膝半月板損傷による障害のため、長時間の歩行にすら支障を来しており(日常生活での支障)、これは、原告にとって大きな影響を及ぼすものである。症状固定時(平成11年7月17日)の原告の年齢が52歳であったこと(年齢)、本件事故がなかった場合において、原告が、本件事故前と同程度の肉体労働を継続し得た蓋然性(将来の職業の内容)や、加齢とともに生じ得た収入減少の見込み(加齢に伴う労働能力喪失)等の諸般の事情を斟酌すると、本件事故により、原告は、症状固定後少なくとも10年間、25%の労働能力を喪失したと認めるのが相当である。」

≪コメント≫

本論参照

【12】仙台地裁平成16年9月3日判決

看護師 女性 38歳 12級 喪失率20%

≪判旨≫

「原告は、本件事故以後、入院や自宅療養による長期の欠勤を続けており、その合計は720日に及び、これは、本件事故の日から本件口頭弁論終結の日までの日数(2149日)の約33.5%にあたるが、平成15年4月1日以降は、看護師として勤務を続け、入院や自宅療養による不就労期間はなく、夜勤を含めた通常の勤務をしている(勤務状況)。また、原告は、本件事故から症状固定日までの間に23回の神経ブロックを受け、症状固定日から平成15年3月31日までの間に332回、同年4月1日から同年9月22日までの間に48回の神経ブロックによる治療を受けており(治療経過)、現在は、このような神経ブロックによる治療やマッサージなどを受けながら、勤務を続けているのであって、原告を治療している安田医師も、現在の原告の状態は、以前より改善されており、定期的に神経ブロックを受けている限りは、仕事を休まずに続けていけると考えている(労働能力の改善)。

このような原告の現在の状態や勤務状況、本件事故から現在までの治療の経過等に照らせば、本件事故の後遺障害により、原告の労働能力は、その20%が制限されたものとみるのが相当である。」

≪コメント≫

本裁判例は、事故後の勤務状況や治療経過という事実を認定することで、労働能力が改善する方向にあることを考慮して、労働能力喪失率を判断している。

【13】東京地裁平成16年11月17日

ホテル和食調理師 男性 51 12 20%

≪判旨≫

「原告の後遺障害等級を12級7号と認定している(等級認定)ところ…労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日基発551号)別表においては、後遺障害等級12級の労働能力喪失率は14%とされている。

しかしながら、原告は、昭和52年(当時26歳)ころ調理師免許を取った後、割烹等の和食料理店で働き、平成2年からはKホテルで和食調理師(板前)として、主に魚をさばいて刺身を作るなどして働いていた(職歴)ところ(証拠略)、その仕事は終日立位で行うもの(職業の内容)で、長時間の立位や歩行によってしびれや痛みが生じる原告の後遺障害(後遺障害の内容)を前提とすると、今後、原告が同種の職業に就くとしても相当の影響があると考えられること(将来の職業の内容、因果関係)、また、実際には職業の転換を余儀なくされる可能性が高いが、原告の年齢(症状固定時51歳。)や職歴からしても、職種も相当程度制限されると考えられること(就労の可能性)などを総合すると、原告は、その後遺障害によって、症状固定時の51歳から67歳までの16年間にわたり、労働能力を20%喪失したものと認めるのが相当である。」

≪コメント≫

本裁判例は、年齢が高齢なことと職歴からして、労働能力の改善やほかの職種への転職の可能性を否定して、労働能力喪失率を高く認定した点が特徴的である。

【14】東京地裁平成16年12月21日判決

鍼灸指圧師 男性 70歳 12級 喪失率20%

≪判旨≫

「労働能力喪失率についてみるに、労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日基発551号)別表は、後遺障害等級12級の労働能力喪失率は14%としている(等級認定)。

しかしながら、指圧師は、その治療業務において、指先を使うばかりではなく、手指を患者の体に当てた上で、手指に対する身体の体重のかけ方を微妙に調整するなどして施術を行うこと(職業の内容)などからすれば、上記の後遺障害(右肩関節の可動域制限のみならず、右肩ないし肘の痛み、右上肢のしびれ等も含まれている(その他の症状)。)による影響は大きいもの(影響度)と推認される。このような事情を考慮すると、原告の後遺障害による労働能力喪失率は20%と認めるのが相当である。」

≪コメント≫

本裁判例は、影響が大きいと推認するために、職業の内容と後遺障害の内容及びその他の症状を具体的に示している点が特徴的である。

【15】東京地裁平成17年6月30日判決

農学部/アルバイト 男性 27 12級 喪失率20%

≪判旨≫

「農学部造園学科を卒業し、造園設計の仕事に携わってきたものであるが、造園設計においては、製図など微細な手作業を要する領域が相当程度存在すると考えられる(職業の内容)ところ、原告は、腕関節に回内・回外の制限があることにより、思うように手のひらを回すことができない(後遺障害の内容)というのであるから、原告が造園設計の業務に従事するには、労働能力に相当の影響があると考えられる。また、原告は、営業職に就いている(職業の内容)が、コンピュータの入力作業が多く、疲れやすいと感じているものでもある。

以上を総合すると、上記右橈骨神経の障害及び腕関節の可動域制限により、併合11級に相当する20%の労働能力を喪失し、また、機能障害と職業との関係を考慮して、喪失期間は27歳(症状固定時)から67歳までの40年間とみるのが相当である。」

≪コメント≫

本裁判例は、職業の内容を示し必要とされる能力と後遺障害によって失われた能力が一致することを示し、後遺障害が労働能力へ与える影響を判断している。

【16】大阪地裁平成18年6月16日判決

画家 男性 61歳 併合12級 喪失率50%

≪判旨≫

「原告は、画家(職業)としての能力を喪失していると認められ、原告の年齢、経歴、後遺障害の程度を考えると、原告が就くことができる職業もかなり限られること(就労の可能性)を考慮すれば、喪失した労働能力の割合は一般的な事例と比較して大きく評価するのが相当である。しかしながら、右手指、右肩の機能も一部失われたに留まり、身体全体の機能のかなりの割合が未だ維持されていることを考慮すれば、労働能力喪失率は50%と認めるのが相当である。」

≪コメント≫

本裁判例は、被害者の就労可能性を考慮する要素として、年齢、職歴、後遺障害の内容を考慮している点が特徴的な裁判例である。

【17】大阪地裁平成18年8月30日判決

タクシー運転手 男性 65歳 併合8級 喪失率60%

≪判旨≫

「原告は、自動車の運転自体はできることが認められる(日常生活での支障)が、原告の後遺障害が併合8級に相当すること(等級認定)に加え、右肩、右膝、右足に関節機能障害、右脛骨の変形癒合があり、これらの障害に伴う疼痛も抱えていること(後遺障害の内容)を考慮すれば、長時間一定の姿勢を取ることを強いられる職業運転手としての運転業務に携わること(職業の内容)はほぼ不可能となったものと解されるのであって、原告の症状固定時の年齢がすでに65歳に達していること(年齢)をも勘案すれば、労働能力喪失率は60%と認めるのが相当である。」

≪コメント≫

本裁判例は、後遺障害により喪失された能力と職業に必要とされる能力が一致することに加え、被害者が65歳という高齢であることから、就労可能性や労働能力の改善がないとして、労働能力喪失率を高く認定したものと考えられる。

【18】大阪地裁平成18年8月31日判決

看護師 女性 27歳 12級 喪失率17%(10年間)、14%(以降64歳まで)

≪判旨≫

「左膝関節痛については…後遺障害等級12級12号相当と認められる(等級認定)。その上で…原告が一貫して看護師として勤務していること(職業の内容)を踏まえ、そのような就労状況を前提に労働能力喪失の程度を勘案すべきであり、看護師一般の就労状況(傷病者若しく褥婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする看護師の業務内容が、長時間の立ち仕事を強いられ、相当の肉体的負荷を伴う作業を多く含むことは、半ば公知の事柄といって良い)や…原告の現時点における就労形態(週1,2回程度、訪問入浴やデイサービス等の業務に従事していること)に照らし…後遺障害により労働能力を制約される割合は比較的大きい(影響度)と解される上、後遺障害の内容やこれまでの治療経過(特に、症状の安定をみた後も6回にわたる手術を余儀なくされたこと)に照らし、将来における症状の大きな改善を期することもできず(労働能力の改善)、症状固定後10年につき17%、その後67歳まで14%の労働能力喪失を認めるのが相当である。…もっとも、事故前後の比較的短期間における収入の単純な対比をもって将来における相当長期間の労働能力喪失の程度を推知し得るものではない。」

≪コメント≫

本裁判例は、職業の内容と後遺障害の内容から、労働能力が制約されていることを認定したうえで、さらに、後遺障害の内容と治療経過から、労働能力の改善を否定し労働能力喪失率を認定している点で特徴的である。

また、事故前後の比較的短期間における収入の単純な対比は労働能力喪失の程度を推知するものではないと判示して、事故前後の長期間における収入の変化は労働能力喪失の程度を推知するものであることを黙示的に判示している。

【19】神戸地裁平成18年9月20日

配管設備業 男性 62歳 10級 40%

≪判旨≫

「原告の後遺障害は自動車損害賠償保障法施行令別表第2の10級に該当すると認められる(等級認定)が、原告の左膝の関節機能の障害が著しいため、原告の歩行能力が著しく制限されており、階段の昇降はもちろんのこと、杖を使用しても短距離かつ短時間の歩行しか行うことができないこと(後遺障害の内容・程度、日常生活での支障)を考慮すれば、原告が後遺障害によって喪失した労働能力は40%であると認めるのが相当である。」

≪コメント≫

被害者の職業の内容については特段判示しないが、後遺障害の内容や日常生活での支障が具体的に判示されていることから、職業遂行への影響がうかがえる。

【20】東京地裁平成18年12月25日判決

看護師 女性 50歳 10級 喪失率40%

≪判旨≫

「労働能力喪失率表は、労働能力の喪失を考えるに当たって合理的な基準となりうるものであるが、従事する職種等を考慮しない、一般的なものであるから、個々具体的なケースにおいては、被害者が従事していた職種等により、同表に定めた労働能力喪失率が増減する場合もありうるのであって、このような場合において、職種を含む当該被害者の特性を何ら考慮することなく、専ら上記の労働能力喪失率表に則って損害を算定することは、被害者に生じた損害のてん補を目的とする損害賠償制度の趣旨、目的に反することになる。

そして、看護師という職業にかんがみる(職業の内容)と、眼の異常(後遺障害の内容)がその業務遂行に及ぼす影響は多大である(影響度)といえ、前記認定事実によれば、原告は、看護学校を卒業し、平成9年ころから看護師として稼働していたところ、複視の影響により、看護師としての業務に従事することができなくなり、退職を余儀なくされたもの(退職の有無)と認められる。

また、原告は、事故の前年には看護師として468万9,520円の収入を得ていたものの、現在では、生命保険のパート外務員として月10万円、コンビニでのアルバイトによって月7万円程度の収入を得ることができるにとどまっている(事故前後の収入)。原告は、前記認定事実のような状態から、パソコンを長時間操作するといった労務に従事することは困難であると認められ、他の職種に転職するとしても、従事できる業務は現実的には限定されているといわざるを得ない(勤務状況)。

さらに、…単眼に滑車神経麻痺が生じたときよりも、両眼に生じたときのほうが、労働能力の喪失に与える影響は大であると認められる。

したがって、正面視において複視が生じているからといって、麻痺が単眼の場合と両眼の場合とで労働能力の喪失率を全く同一に考えることは相当ではない。

そして、第7級に該当する眼の障害を見ると、「1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの」(1号)が規定されているが、前記認定事実のような原告の現在の稼働状況等に照らすと、原告の症状がこれと同程度であるとまでは認め難い。

以上のほか、上記の労働能力喪失率表等によると、「1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの」は第8級1号に該当し、労働能力喪失率は45%とされていることや、「両眼の視力が0.6以下になったもの」や「1眼の視力が0.06以下になったもの」は第9級1号、2号に該当し、労働能力喪失率は35%とされていること(ほかの等級の労働能力喪失率との関係)、原告は、眼の後遺障害のほかに、左肩を挙げる時の痛み等について第14級10号の認定を受けていること…をも併せ総合考慮すると、原告は、本件事故の後遺障害によって、労働能力を40%程度喪失したものと認めるのが相当である。」

≪コメント≫

本裁判例は、職業の内容と後遺障害の内容から、影響度を判断している。そして、退職の有無、事故前後の収入や事故後の勤務状況といった事実を認定し、その影響度を裏付けている点が特徴的である。

さらに、本裁判例は、ほかの等級の労働能力喪失率を判示していることも特徴の一つである。

【21】名古屋地裁平成19年9月21日判決

会社員 女性 31歳 併合12級 喪失率20%

≪判旨≫

「…後遺障害のため、階段の昇降がしづらく、また、しゃがむことや正座がしづらい等の種々の支障が生じている(日常生活の支障)。

また、…原告においては、上記後遺障害のため、パソコン操作等の事務処理上の業務がしづらく、また自動車の運転がしづらい等の種々の支障が生じている(職業の内容、因果関係)。

原告は、本件事故以前には稼働日1日当たりの就労時間が8時間程度であったところ、…平成16年5月に職場に復帰した後、上記後遺障害の影響によって労働能力が相当程度低下したことから、1日4時間強程度の時間しか就労しがたい状況にあり(勤務状況)、そのため、原告の1月あたりの給与は、本件事故以前に比して、半額程度とされている状況にある(事故後の収入)。

もっとも、原告の後遺障害の中心的症状である左足の可動域制限や左眼の複視は、今後、原告が代償性動作や代償性頭位を身に付けることによって、その労働能力に対する支障の程度をある程度回復することも見込まれる(労働能力の改善)。

以上の事実を総合して考慮すると、原告は、上記後遺障害によって、労働可能年齢である67歳に至るまで、その労働能力を20%喪失したものとして逸失利益を算定するのが相当である。」

≪コメント≫

勤務状況や事故後の収入を示し、労働能力喪失率を判断している。もっとも、労働能力の改善が見込まれるとの事実を労働能力喪失のマイナス事情として考慮している点も着目すべきである。

【22】名古屋地裁平成20年2月27日判決

運送会社社員 男性 59歳 併合11級 喪失率45%

≪判旨≫

「咀嚼機能障害等(後遺障害の内容)については労働能力に影響するとはにわかに認めがたいが、…脊柱の運動障害等(後遺障害の内容)については、労働能力に影響することが明らか(因果関係)であって、さらに、…腰背部痛のために、重いものを持つことや、長時間の座位、長時間の歩行等が困難となるなどの支障が生じていること(日常生活での支障)、後遺障害のため、本件事故後、稼働していないこと(勤務状況)も考慮すると、原告にはこれによる逸失利益が生じたというべきであり、かかる逸失利益算定上の労働能力喪失率は、45%とするのが相当である。」

≪コメント≫

本裁判例は、咀嚼機能障害の労働能力への影響を否定していることから、後遺障害と労働能力喪失との間の因果関係を必要不可欠な要素としていることが分かる。他方で、脊柱の運動障害の労働能力への影響を肯定し、その上で、日常生活での支障や勤務状況を考慮することで影響の程度を判断している。

【23】大阪地裁平成20年12月24日判決

高校事務職員 女性 29歳 併合9級 喪失率45%

≪判旨≫

「前記認定の原告の各後遺障害の程度のほか(後遺障害の程度)、原告の就労・生活状況(勤務状況、日常生活の支障)等を総合考慮すると、本件事故に基づく各後遺障害による労働能力喪失率は併せて45%程度とするのが相当である。」

≪コメント≫

具体的な事実の認定はないが、事故後の勤務状況や日常生活の支障を考慮することで、後遺障害が被害者の労働能力の喪失に影響を与えたことを認定している。

【24】名古屋地裁平成21年2月27日判決

バス運転手 男性 48歳 14級 喪失率14%

≪判旨≫

「原告は、本件事故当時、バスの運転手として稼働していたところ(職業の内容)、本件事故後、平成14年10月ころより仕事に復帰したものの、受傷のため、バスの運転手の仕事はできず、同年11月からは、関連会社に異動することとなり(異動の有無)、以後、ビルのメンテナンスの業務を行っているが、前記後遺障害があることから、就業上、相当の支障を生じており、また、原告が希望していた運転業務、車掌業務といった職種に就くことは困難になったものであって(職業の内容、因果関係)、就労上、処遇上の不利益を生じており、さらに、将来において不利益を生じるおそれがあるものと認められるから(将来の職業の労働能力への影響)、原告においては後遺障害による逸失利益が生じたものというべきである。

逸失利益算定上の労働能力喪失率としては、前記後遺障害の内容、程度に加え、現段階で原告の収入が本件事故前に比して減少していることは窺われないこと(事故後の収入)等を総合すると、14%とするのが相当である。」

≪コメント≫

本裁判例は、異動の存在をも認定し、後遺障害と労働能力の喪失との間の因果関係を肯定している。また、事故当時の職業の内容のみならず、将来における職業の内容をも考慮して、労働能力への影響のおそれを判断している。

【25】千葉地裁平成21年12月17日判決

調理師 男性 32歳 14級 喪失率8%

≪判旨≫

「…14級に相当するものと考えるのが相当である。…もっとも、原告に生じている右手の握力低下は、利き腕に関するものであり、その程度も左手の握力の半分程度となっているものであること(後遺障害の内容・程度)、原告は調理師として稼働していたところ、包丁を握るなどの面で実際に支障が生じているものと認められること(職業の内容)、握力低下の状態は、事故後5年以上が経過した現在も解消されておらず(労働能力の改善)、今後も生じた後遺障害の実態に即して考えると、労働能力喪失率としては8%、労働能力喪失期間としては15年間と解するのが相当である。」

≪コメント≫

後遺障害の内容を示し失われた能力を認定し、その上で、被害者の職業を示し求められる能力を認定し、失われる能力と求められる能力が一致すること及び失われた能力が現在でも回復していないことをから、労働能力喪失率を判断している。

【26】大阪地裁平成22年1月25日判決

エステティック経営 女性 36歳 併合14級 喪失率10%

≪判旨≫

「原告は、項部の凝りと痛み、左指先の痺れ、左肩関節の疼痛、圧痛、左膝の痛みや左片脚起立屈伸がやや不安定、全力で走れないなどの将来においても回復が困難と認められる神経症状が存在するとして別表第二第14級9号の等級認定を受けており(後遺障害の内容、等級認定)、これはエステティシャンという原告の主な仕事(職業の内容)にとっては、労働能力喪失率としては10%、労働能力喪失期間は原告の神経症状が単なるいわゆるむち打ちによるものではないため症状固定時の年齢36歳から就労可能年齢67歳まで31年間とするのが相当である。」

≪コメント≫

職業の内容についての判示は具体性に欠けるが、後遺障害の内容について具体的に判示することで、エステティシャンという職業に求められる能力を黙示的に示しつつ、因果関係を判断している。

【27】大阪地裁平成23年4月26日判決

歯科勤務医 男性 40歳 併合9級 喪失率70%

≪判旨≫

「原告は、本件事故前、歯科医として…勤務していた(職業)。…原告には左肩鎖骨骨折に伴い、左肩関節の可動域が右肩関節可動域角度の2分の1以下に制限され、左肩痛及び左手のしびれが残存している。また、第1腰椎圧迫骨折の結果、脊柱に変形障害が残存し、右臀部上部に歩行困難になるほどの激しい腰痛が、1日に2、3回の頻度で生ずるようになった(後遺障害の内容)。」

「左手のしびれ等が原因となって、原告は、削った歯に装着する金属製の補綴物の調整や研磨を適切な時間内に終わらせることが困難となり、口腔内において補綴物除去を含む歯牙の切削及び抜歯等の処置の間、患歯周辺の術の明示を保持することが困難となった。また、左肩の可動域制限及び左肩痛が原因となって、左手指による患歯の固定が行えず、患歯部分から挺子先端部の滑落が容易に出現するようになり、抜歯の際における口腔内部の殺傷等偶発生のリスクが極めて高くなった。さらに、上記後遺障害が原因となり、浸潤麻酔の刺入点の明示が特に臼歯部において困難となった。また、伝達麻酔における刺入点の明示も困難となり、麻酔針による下顎神経(下歯槽神経)の誤刺により麻痺を呈するリスクが高くなっている。歯の切削の際には、舌等の軟組織への深い殺傷により、患者に致命的な損傷を与える可能性もあり、切削治療は不可能となった。そのほか、小児の治療において、場合によって必要となる、患者の身体や頭部を拘束した上での治療の実施等も困難となった(職業の内容、因果関係)。

以上のような状況のため、原告は、勤務先のD歯科医院を退職し(退職の有無)、今後も、歯科医として稼働することが不可能となった(就労の可能性)。そのほか、左肩関節の可動域制限、左肩痛、左手のしびれ及び右臀部上部の激しい腰痛によって、日常生活においても、種々の制約が生じている(日常生活での支障)。

以上によれば、原告は、本件事故が原因となって残存した後遺障害の結果、今後、歯科医として稼働する可能性を閉ざされたというべきである(就労の可能性)。このような原告の後遺障害が原告の労働能力に与える影響は、極めて大きいというべきであるが(因果関係、影響度)、原告の主張も勘案し、原告の労働能力喪失率は70%とし、労働能力喪失期間は、27年間とするのが相当である。」

≪コメント≫

本裁判例は、被害者が歯科医ということで、後遺障害が失われる能力と歯科医に求められる能力が一致していることを具体的に示すことで、後遺障害の労働能力の喪失への影響度を大きく評価している。

もっと知りたい

労働能力喪失率