Ⅱ-③ 死亡事故の場合~賠償金の内訳~

4 死亡事故の場合~賠償金の内訳~

死亡事故の解説項目は、概要、以下の通りです。

(1)権利を誰が取得するのか

(2)積極損害(治療関係費、葬儀費、帰国費用・その他)

(3)消極損害(死亡による逸失利益)

(4)精神的損害-死亡慰謝料-

(5)その他(遅延損害金、弁護士費用)

■死亡事故について思うこと

(6)刑事裁判手続きについて-被害者参加制度-

4 死亡事故の場合~賠償金の内訳~

(1)被害者が亡くなっている場合、賠償を求める権利を誰が取得するのか

ア 理屈-いったん被害者が取得した権利を相続人が相続する

被害者が亡くなっている場合、加害者(が加入していた任意保険会社)に損害を賠償するよう求める権利は、理屈の上では、致命傷を受けた瞬間に被害者本人が権利を取得し、被害者が死亡したことにより、被害者本人の権利を相続人が相続するということになっています。即死の場合も同様です。

イ 相続人が複数いる場合の取り扱い

相続人が複数いる場合、一般的には、法律で定めている通りの相続割合で権利を分割して取得することが多いと思われます。

相続人間で法定相続分と異なる割合で相続することについて合意することも許されていますが、相続される損害賠償請求権について、誰がどの様な割合で相続するかについて、遺産分割協議書を作成する必要があります。

ウ 用意する必要のある書類(弁護士事務所に任せるのも選択肢です)-戸籍関係-

難しい理屈はさておいて、被害者の遺族としては、相続関係を証明する書類として以下の書類を揃える必要があります。

なお、親族の不慮の死を前にショックが大きすぎて何もできない、難しいと感じたり、手間を避けたかったりするのであれば、弁護士事務所に書類の取得を全て任せてしまうことも可能です。弁護士事務所は、職権で戸籍関係書類を取り寄せることが出来るのです。

①被害者の除籍謄本(より正確には、被害者が除籍されていることが示されている全部事項証明書)

被害者の死亡診断書を病院から取り付け、死亡届を役所に提出のうえ、取得します。

②被害者の出生を示す戸籍

被害者が平成6年以前に出生している場合、あわせて、本籍がある役所から改製原戸籍も取得します。

③転籍先の戸籍謄本など

被害者が生前に本籍を移動(転籍)している場合、転籍先の各役所から戸籍謄本等を取得します。転籍前の戸籍とその役所から除籍された戸籍などの書類を集めます。

を用意する必要があります。

要するに、被害者の出生から死亡まで戸籍を辿っていき、隠れた相続人がいないかどうかを公的な書類をたどって、追いかけていく必要があるのです。

戸籍って結構、ドラマがあります。

(2)積極損害

ア 治療関係費

死亡事故では、被害者は救急車で医療機関へ搬送され、死亡が確認されるまで医療機関のお世話になるものです。被害者が死亡していても、医療機関に何らかのお世話になった結果、治療関係費が発生し、その費用は、事故による損害として賠償の範囲に含まれることになります。例えば、死亡診断書(死体検案書)作成費用、行政解剖の費用、霊安室使用料等も事故と因果関係のある損害として認められます。

遺体処置費用、遺体の搬送費なども損害として認める裁判例も存在します。

イ 葬儀関係費

葬儀関係費には、埋葬費用、読経・法名料、御布施・供物料、葬儀業者の費用、花代、弔問客に提供する食事代、遺族自身の葬儀参列のための交通費、四十九日忌までの法要費などが含まれます。

ただし、領収書があれば無制限に損害として認められるわけではなく、葬儀費用は、原則として150万円までの金額が認められます(例外的な裁判例もあります)。

領収書から認定できる実際の支出額が150万円を下回る場合はその額の限度で葬儀費が認められます。

香典については、損益相殺(被害者がある原因により損害を被った反面、同一の原因により利益を得ている場合に、損害額から得た利益相当額を控除すること。)の対象とはなりません。他方で、香典返し・引出物代は損害に含めないという運用がなされています。

ウ 帰国費用・その他

海外在住の近親者による看護が必要な場合や、被害者の遺族が葬儀に参列するためなど、海外からの帰国費用が損害として認められた裁判例があります。

その他としては、事故による旅行等のキャンセル料や被害者死亡による精神的ショックで親族が鬱病になったことによる治療費等を損害賠償の対象とした裁判例もあります。

保険会社は、すんなりとは認めないでしょうが、裁判所は、割と常識的な判断をする傾向にあります

受傷後、しばらく存命で、治療の甲斐なく亡くなられてしまったという事故の場合、存命期間中の休業損害等は、基本的には負傷事故と同様の考え方をして損害を算定します。

(3)消極損害

ア 死亡による逸失利益

交通事故によって被害者が死亡した場合、交通事故に遭わなければ被害者が将来得られたであろう収入・利益について、死亡による逸失利益として賠償を求める権利が発生します。

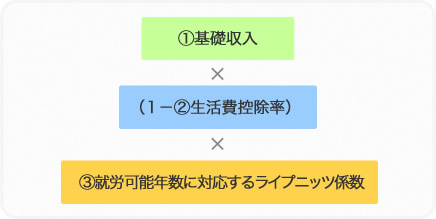

その算定方式は、

となります。

①基礎収入

: 原則として事故前年の年収額。下記イ①参照。

②生活費控除

: 死者には生活費がかからないため、生活費分を控除

する考え方。

下記イ②参照。

③就労可能年数

: 原則として67歳まで。下記イ③参照。

イ 死亡逸失利益の算定方法-説明-

①基礎収入

ⅰ 原則的な考え方

原則として事故前年に得ていた年収が基礎収入として評価されます。事故前年の源泉徴収票か確定申告書を用意する必要があります。

ⅱ 事故前年の収入が不明確な場合や実態と合っていない場合

現実の事故前年の収入が証拠資料からすると不明確な場合や特殊要因によりたまたま低くなっていた場合でも、保険会社は極めて低い金額で逸失利益を算定してくることがあります。

しかし、事故前年の実収入を立証できなかったとしても、厚生労働省が毎年発表する賃金統計である賃金センサスの平均年収額が得られる蓋然性を立証できれば賃金センサスの平均賃金額を基礎収入の参考値にするという運用方法もとられています。

例えば、事故前3年~5年ぐらいの申告書を遡って提出したり、仕事の内容やお金の流れを丁寧に説明したりすることで立証していくのです。

ⅲ 死亡した被害者が若年者の場合

概ね30歳未満の若年者については、事故前年の収入を基準とすると、基礎収入が低い金額となってしまい、将来昇給する可能性等を無視した不公平な結果となってしまうことが多くあります。

被害者が30歳未満で年収が控えめな場合、公平を図るため、全年齢平均の賃金センサス年収額を用いて、逸失利益を算定するのが原則的な運用です。

②生活費控除率

ⅰ 生活費控除とはどの様な考え方なのか

被害者が死亡している場合、事故に遭わなければかかっていたはずの生活費がかからなくなります。

逸失利益は、「本来、事故に遭わなければ得られたであろう収入の補償」をするための損害費目ですが、「本来、かかっていたはずの生活費がかからなくなった」のだから死亡した後の生活費相当分については賠償額から差し引きする方が公平なのかもしれません。

生活費控除は、かからなくなった生活費相当額を逸失利益の算定に際して賠償額から控除するという考え方です。

ⅱ 生活費控除率はどの様に運用されているのか

「生きていたらいくら生活費がかかっていただろうか」というのは、どうしても仮定の上に仮定を積み重ねる議論ですから、ある程度の基準を定めておかないと損害賠償実務が混乱してしまいます。

安定した実務運用を続けていくために、損害賠償の世界では、死亡した被害者の家庭内における立場によって、生活費控除率について基準となる%を下記の通りに変えて算定するという運用がかなり固くなされています。

一家の支柱 被扶養者1人の場合 … 40%

被扶養者2人以上の場合 … 30%

女性(主婦・独身・幼児等を含む) … 30%~45%、生活状況による

男性(独身・幼児等を含む) … 50%

ⅲ なぜ控除率%に区別があるのか~遺族の生活保障の必要性の程度に配慮~

生活費控除率は、亡くなった被害者の収入に依存して生活していた扶養家族が多いほど、%を低くすることで、差し引かれる額を小さくしていき、遺族の生活保障の必要性に配慮しているのです。

逆に言うと、独身男性などは50%も引かれてしまうので、多額の金員が、死亡による逸失利益は差し引かれてしまうといえます。

③就労可能年数

ⅰ 原則

就労可能年数は、原則として、死亡した時の年齢から67歳までの差とされています。

例えば、37歳で死亡した場合、67-37=30より、就労可能年数は30年として、30年に対応するライプニッツ係数(中間利息控除のため)を掛け算して逸失利益を算定します。

ⅱ 例外

例外として、死亡した時の年齢が67歳を超えている場合は、簡易生命表の平均余命の2分の1の年数が採用されることとなります。

例えば、被害者の事故時の年齢・性別が71歳男性の場合、平均余命は14.20年です(平成23年データによる)から、14.20÷2=7.1より得られた7.1を四捨五入した7年に相当するライプニッツ係数が就労可能年数になります。

ウ 具体例

EX) 年収720万円で妻と子1人の家庭を営む38歳男性会社員が、

交通事故で死亡した場合、逸失利益は下記の通り算定されます。

①年収720万円×(1-②生活費控除率30%)×③15.1411(就労可能年数67歳から死亡時の年齢38歳を差し引いた29年に対応するライプニッツ係数)

=720万×0.7×15.1411=7631万1144円 より、

金 7631万1144円 が死亡による逸失利益と算定されます。

(4) 精神的損害-死亡慰謝料-

交通事故によって被害者が死亡した場合、不慮の事故による死による無念の思いを金銭で評価することは、本来、困難な話で、出来ることならもっと生きていたかったというのが被害者本人の気持ちでしょう。

しかし、残念ながら、事故を無かったことにするのは不可能な話で、損害賠償の世界では、やむなく死亡事故に遭ってしまったことに対する精神的苦痛を慰謝するための金額がある程度定められています。

これが死亡慰謝料であり、おおよそ下記の通りに、被害者の遺族の生活保障の程度によって区別が設けられています。

一家の支柱 … 2800万円

母親・配偶者 … 2400万円

その他 … 2000万円~2200万円

遺族 … 300万円程度

上記基準は一応の目安であり、ひき逃げ、過失の程度が重い、逸失利益の額面通りの計算ではトータルの損害がカバーされないなど、事案ごとの具体的事情を考慮に入れて、その額が増減されます。

(5)その他(弁護士費用、遅延損害金)

判決による解決を選択する場合、上記損害金の総額に10%の弁護士費用が加算され、事故日から支払いがなされる日までの期間分の遅延損害金(年5%の割合で計算)が付されて賠償がなされます。

裁判上の和解で解決する場合、弁護士費用や遅延損害金はカットされるものの、理屈上の弁護士費用と和解日までの遅延損害金を合算した金額の約半分程度の金額が調整金として加算されて和解案が提案されることが多いです。

■ 死亡事故について思うこと

これまで相当数の死亡事故も受任してきました。当然ながらご遺族の怒りや悲しみは峻烈を極めますし、亡くなった方のご無念は想像を絶するものがあります。加害者を前に号泣されるご遺族の姿は一生忘れ得るものではありません。

一方で弁護士報酬は、およそ人一人が亡くなったことの代償として支払われる損害金をベースに淡々と計算されます。弁護士事務所というものは、そのお金の重みをかみしめながら経営されなければならないものだなとつくづく思います。

(6) 刑事裁判手続について~被害者参加制度~(刑事訴訟法第316条の33~)

平成20年12月1日から導入された制度です。

この制度導入前の刑事裁判は、裁判官、検察官、被告人、弁護人によって行われ、犯罪の被害者は刑事裁判からは置き去りにされていました。

つまり、犯罪の被害にあって、その後の人生を大きく狂わされた被害者本人やその遺族が、積極的に刑事裁判に参加する手段がなかったのです。

このような状況を反省し、犯罪の被害者が直接裁判に参加して自ら発言し、被害者の声を裁判官(裁判員裁判であれば裁判員も含まれます。)に直接伝えていくために、この制度は作られました。

参加の対象となる犯罪、参加できる人、参加した裁判にてできることは次の通りです。

ア 被害者が刑事裁判に参加可能となる犯罪の範囲(刑事訴訟法316条の33)

・殺人、傷害、危険運転致死傷罪など故意の犯罪行為によって人を死傷させた罪

・強制わいせつ、強姦などの性犯罪

・自動車運転過失致死傷罪、業務上過失致死傷罪

・逮捕監禁、略取誘拐、人身売買の罪

イ 参加可能な人

上記犯罪を含む罪について①直接被害を受けた被害者や②その法定代理人、③又は被害者が死亡した場合や心身に重大な故障がある場合には、被害者の配偶者、祖父母・父母・子などの直系親族・兄弟姉妹(刑事訴訟法第290条の2)が参加可能な人となります。

交通事故の被害に遭われた方やその遺族も、危険運転致死傷罪又は自動車運転過失致死傷罪の被害者に該当しますから、加害者の刑事裁判に参加することができます。

ウ 参加した被害者が刑事裁判で出来ること

・裁判に出席し、法廷の中で検察官の隣(若しくはその近く)に座ること

・事件について、検察官に対して要望を伝えたり、検察官からの説明を受けること

・証人に対して尋問すること。

ただし、質問できるのは「情状(※反省度合いなど、犯罪事実に関するものは除かれます)」に関する事項に限られ、証人の証言の信用性を争う尋問内容のみとされています。

・被告人に対して犯罪事実や情状事実などについて、質問すること

・犯罪事実や法律の適用(具体的には求刑など)に関して「なるべく罪を重くして償って欲しい。」などと意見を述べること。

※実際には、量刑にはある程度の相場があって、まだまだ被害者の苦しみはあんまり実際の刑の重さに反映されていないよな、というのが偽らざる感想です。

エ 刑事裁判へ参加することに対する不安について

被告人としてではなく、重大事故の被害者側の者として参加するにしても、多く一般市民にとっては刑事裁判に参加することには不安を覚えるものでしょう。

基本的には担当検察官の指導に従って証言台の前に立ち、思う通りに裁判官に心情を伝えれば良いのですが、事前に証言する事柄のチェックや、リハーサルを実施することで、心理的不安は軽くなるはずです。

ちなみに、事務所の代表者は、被害者参加制度が現行の通りに制度化される以前から被害者側の意見陳述のため刑事裁判参加へのフォローをしていた経験を有しています。それだけ年齢を重ねたということですね。

現在では、被害者やその遺族本人が刑事裁判に参加するのではなく、弁護士を代わりに参加させる被害者参加弁護士制度という制度があります。

死亡事故事案の裁判は、得てして、遺族にとっては弔い合戦というお気持ちで裁判に参加されることが多く、心が痛むシーンが目立ちます。