02-2 消極損害:ざっくり分けると、以下の通りに分類できます。

2 消極損害

(2)逸失利益

ア 後遺障害逸失利益の計算方法について

■コラム

~民法改正により中間利息控除の方法が変わると

可能性があると思えること~

イ 逸失利益の算定-相場よりも高く算定される場合-

(2) 逸失利益

逸失利益とは、本来100%フル稼働したならば、将来、稼ぐことができたはずだったにもかかわらず、後遺障害が残ったことで、100%フル稼働できなくなってしまい、得られなくなってしまった「得べかりし利益」のことを指します。

ア 後遺障害逸失利益の計算方法について

後遺障害等級認定を受けると、後遺障害慰謝料とともに後遺障害逸失利益について支払いを受けることが出来るためトータルの賠償額が大きくなります。

だからこそ、交通事故の賠償では、後遺障害等級認定を受けることが第1のポイントになるのです。

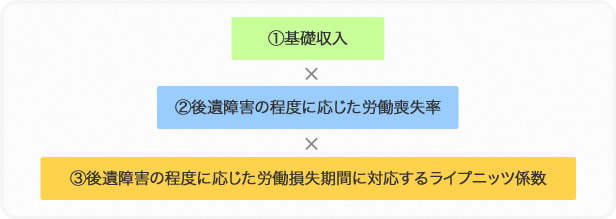

そして、後遺障害の等級として何級が付けられるかによって逸失利益の金額が大きく変動するのは、逸失利益が一般的には下記のとおりに算定されるからです。

すなわち、

となります。

①基礎収入

(原則)

事故前年の現実の収入額が基礎収入とされるのが原則です。

事故前年に収入を得ていて、事故により逸失利益が発生したことを立証するためには、源泉徴収票や確定申告書が必要となります。

(例外)

ⅰ 昇給が確実であった場合、事業が上昇基調だった場合

例えば、昇給が確実であった場合、会社の賃金規定などから判断するに、将来、現実収入額の以上の収入を得られたことが十中八九間違いないなという程度に立証できれば、証拠から認定できる金額が基礎収入とされます。

他方、事業が上昇基調だった場合の将来賃金の立証は、なかなか高度の蓋然性があったと認めてもらえる証拠を出すのは難しいのですが、決算書や事業構造を説明していく等して争う価値はあると思います。

ⅱ 事故前の収入が判然としない場合、被害者が若年である場合

事故前年の収入が判然としない被害者、例えば被害者が幼児、生徒、学生の場合、事故前年の収入がないのが通常なので、原則として賃金センサスの学歴計・全年齢平均賃金を基礎収入とします。

ただし、大学生又は大学への進学がほぼ確実である場合には、賃金センサス大学卒・全年齢平均賃金を基礎収入とします。

ⅲ マンガの登場人物は?

マンガⅠ、Ⅱに登場した青山はち子さんの場合、給与所得者ですので、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収336万円が基礎収入になります。

マンガⅢに登場した並木所長の場合、事業所得者ですので、確定申告書Bに記載された年収が基礎収入になります。

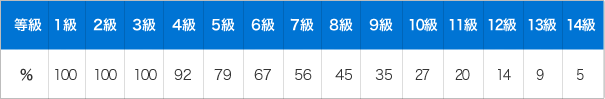

②労働能力喪失率

事故に遭わなかった状態と比較してどの程度稼働する力が失われたかを意味する概念です。

労働能力喪失率は、原則として、下の表に従って計算されます。

裁判官によって労働能力喪失率の評価にバラツキがみられてしまうと不公平感が生じるため、もともとは労働災害の補償をする際の基準として定められた労働省労働基準局長通牒で示された下記基準が重視されているのです。

後遺障害の等級によって労働能力喪失率が異なってくるため、より上位の等級認定を受けられる可能性がないのか、粘って、粘って検討すべきです。

もっとも、労働能力喪失率は、下記表が絶対的な基準ではなくて、本質的には、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して、具体例に当てはめながら評価がなされるべきものです。

現実には、等級表に記載された%よりも、働きや稼ぎが悪くなってしまったというご不満に対しては、お仕事の内容やケガの部位、程度を事細かにお伺いしますので、裁判所により高い労働能力喪失率で逸失利益を算定してもらうべく裁判で立証を進めていくことも選択肢の1つです。

③労働能力喪失期間

以下は、労働能力喪失期間についての教科書的な説明です。

ⅰ 労働能力喪失期間とはどのようなものか

労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力(稼働してお金を稼ぐ能力)を喪失してしまった期間を、何年と評価するが妥当かを示す概念です。

後遺障害の程度が重篤であれば、労働能力を喪失した期間がより長いものとして扱われ、むち打ち程度であれば、数年程度で元の通りに労働できるように回復するであろうとして労働能力喪失期間は制限されます。

ⅱ カウントの仕方

始 期

労働能力喪失期間の始まりの時期は、原則として症状固定日とされます。

終 期

教科書的な説明をすると、終期は、原則として67歳とされますが、症状固定時が67歳を超えている場合は、原則として簡易生命表の平均余命の2分の1の期間とされます。

労働能力喪失期間の終わりの時期は、実際には、後遺障害の等級の程度によって決められているに等しい扱いがなされています。

例えば、むち打ち症で他覚所見のない神経症状として後遺障害14級なら裁判所基準で5年程度(近時、裁判所の判決でも5年に届かない事例も増えてきていますが・・・)、12級なら10年程度、関節の機能障害や脳の器質的損傷に基づく障害が残っている場合、原則通り67歳までとしてカウントされます。

自動車対歩行者の事故などで、膝や肘、肩などの関節を痛めてしまった場合、労働能力喪失期間を長くとってもらうためにも、神経症状ではなくて、関節の可動域制限などの機能障害として後遺障害の等級を狙うべきなのです。

~特殊ケース~

未就労者の場合、就労開始時期を原則として18歳到達時点として算定していくのですが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業時から労働能力喪失期間の始まりをカウントします。

ⅲ ライプニッツ係数について

逸失利益の計算にあたり、労働能力喪失期間について5年喪失なら×5年分、10年喪失なら×10年分、と単純には掛け算をしません。

なぜなら、逸失利益の賠償を受け取ることは、被害者が本来、将来にわたって得られたはずの利益を、賠償金の支払い時点で先に受け取ることになるのですから、先に受け取る時間分の利息(中間利息)を控除しなければ不公平となる(保険会社側にとって損をする)と考えるからなのです。

そこで、逸失利益の算定にあたっては、公平を図るため、労働能力喪失期間を単純に掛け算するのではなくて、労働能力を喪失した年数に対応するライプニッツ係数を掛け算することで(受け取り時から将来までの中間利息を控除する)という扱いがなされているのです。

これは死亡による逸失利益を算定する場合も同様となります。

ⅳ 世の中で実によくみられる例~頸椎捻挫(or腰椎捻挫)後の神経症状につき後

遺障害14級9号の認定を受けている事案

A 保険会社提案:労働能力喪失率3%、労働能力喪失期間3年(ライプ係数は2.7232)

B 裁判所基準:労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年(ライプ係数は4.3295)

<争点>

労働能力喪失率を3%とみるか5%とみるか

労働能力喪失期間を3年とみるか5年とみるか

<保険会社提案と裁判所基準の計算結果比較>

A 年収500万円×3%×2.7232=40万8480円

B 年収500万円×5%×4.3295=108万2375円

■コラム~中間利息の控除利率が世の中の実態とあっておらず、逸失利益は実感と合わないことが多いこと~2015年頃の民法改正により中間利息控除の方法が変わる可能性があること~

本文で述べた通り、逸失利益の算定では、将来稼ぐハズだった金銭を先取りする側面があるため、先取りできた金銭を運用すれば受け取れる将来の利息分を差し引くことで公平を図ろうとしています。ところが、控除される中間利息は、明治29年に民法404条に定めた民事法定利率である年間あたり5%の割合で計算されるという運用がずっと続いています。

控除される中間利息が5%というかなりの高金利で計算される結果、差し引かれる金額も結構大きくなってしまい、逸失利益は「イマイチ実感と合わないな」という金額が算定され、「本当に公平と言えるのか突っ込み所のある結果」になることが多いのです。

近時、政府-法務省-法制審議会において、民法の改正が議論されており、民事法定利率の規定について、「2015年頃には、市場金利に則した変動制に改正しようよ。」という動きが起こっています。

もし、民事法定利率が現状の年5%よりも実勢の金利にあわせて低く改正されたとすると、中間利息の控除率も低くなり、結果として逸失利益の金額は現状の計算方法よりも大きくなるかもしれません。但し、2013年2月26日付の民法改正の中間試案を読む限り、損害賠償の算定に当たっての中間利息は年5%とするという考え方も表明されていて、結論は今後の議論に委ねるとされています。

逸失利益は、仮定の上に仮定を重ねる性質上、控えめな金額になりがちです。せめて中間利息の控除率は低くする方向で民法を改正して欲しいと考えています。

イ 逸失利益の算定-相場よりも高く算定される場合-

ⅰ 裁判所の役割

裁判所は、判断にバラツキが生じない様な運用をして公平な解決を図る使命を負っていると共に、紛争の解決機関として真実に則した紛争解決という役割をも担っています。

逸失利益の算定においても、後遺障害の部位、程度、被害者の性別、年齢、職業、事故前後の就労状況、減収の程度等を総合的に判断して事案の内容に応じて個別的に判断していくことが真実に即した解決につながるはずなのです。

ⅱ 相場よりも高く算定される場合、法律相談で確認しておくべき点=仕事内容

例えば、1手の親指の指骨の一部を失ったという後遺障害13等級7号の事案であっても、被害者が落語家かピアニストかマンガ家によって(つまり職業によって)労働能力喪失率には違いが生じるのです。

被害者がピアニストやマンガ家であれば、おや指の指骨の一部を失ったことは仕事をしていくうえで致命的ともいえる後遺障害となるはずです。

ですから、後遺障害の部位や被害者の仕事内容からすれば、労働能力喪失率は後遺障害13級事案の一般的な割合である9%よりも高く評価されるでしょう。