事故発生直後~退院の日まで

1、治療費関係費

(1)裁判所の本来的な考え方

裁判所の基準:必要かつ相当といえる治療費は全て払ってもらえる。

(2)保険会社と争点になりがちな点:視力、聴力、泌尿器系の症状など

ア 現代医学は万能ではなく、検査技術や原因解明に未だ限界があること

高次脳機能障害を発症している事案ですと、ICU(集中治療室)に入っているなど入院している期間中の治療費については、保険会社がすんなり支払う傾向が強いです。

しかし、高次脳機能障害を発症する様な頭部外傷事案では、脳内の神経細胞に脱落が生じていることなどが原因となって、視力、聴力、泌尿器などに脳損傷から派生した症状が生じることも多いものの、現代医学では、

そもそも異常が生じていると言えるのか否か?

異常の原因は脳損傷と言えるのか否か?

がはっきりしないことも多くあります。

すなわち、症状や異常が生じているという歴然とした結果が出ていても、その原因や治療の必要性がはっきりしないために保険会社が治療費の一部を支払ってくれないなど、事故との因果関係をめぐった争いが生じることがあります。

イ 保険会社の傾向と対策

現代の検査技術や原因解明能力はまだまだ100%間違いないレベルに達していません。殊に画像所見で異常が出ていない場合、保険会社の立場としては、事故との関連性、因果関係を否定して支払いを拒否することがあります。

- 画像所見がある場合

治療関係費は、

脳外傷による高次脳機能障害の発症を裏付けるMRI画像やCT画像所見がある場合、

→保険会社も比較的広く支払いに応じる傾向にあります。 - 画像所見がない場合

他方、脳内の損傷を裏付けるMRI画像所見がない場合、

→治療費の範囲や症状固定の時期を巡って保険会社と争いになり、訴訟を起こして解決を付けた結果、裁判所が保険会社の主張よりは広く因果関係を認めてもらえて決着をつけるという例が散見されます。 - 結論:頭部MRI所見について

結局、何が言いたいかと言いますと、脳損傷を裏付ける画像所見の有無 によって、保険会社や裁判所の対応は極端に異なってきます。①急性期に頭部CTで頭部に異常なしと言われても、念のため頭部MRIを撮影しておいた方が良いということと、

②びまん性軸索損傷の場合、受傷直後には損傷が画像で捉えられないこともあるので、注意が必要だ ということになります。

③明らかに異常症状が出ているのに、頭部MRIでは異常が捉えられない場合、もうこれは、このテーマを専門として追いかけている弁護士に頼んだ方が良いレベルのお話だということです。

(3)健康保険に切り替えて治療して欲しいという保険会社の申し出について

ア 「健康保険に切り替え?」

治療開始直後なり、治療途中なりに、保険会社から

「自由診療だと治療費が高いので健康保険に切り替えて治療してくれないか?その方が慰謝料を多く払えますよ。」

といった申し出がなされることも多々あると思います。

イ 病院側の視点

病院サイドの視点からみると、自由診療(自賠責の基準)の方が治療費の単価を高く支払ってもらえる一方、健康保険による診療は単価が下がるという意味があります。健康保険を適用できない先進医療でない限り、健康保険による診療は単価が下がるけど、断りにくいのも現実でしょう。

ウ 保険会社側の視点

任意保険会社サイドの視点からみると、自賠責保険に求償できる120万円を超えた金額は任意保険会社の負担になりますから、出来れば治療費は安く済むならそれにこしたことはないのです。

エ 被害者側にとってみれば?

被害者側の視点からみると、「健保を使うと窓口で立て替えが発生して保険会社に請求するのが面倒。」「自由診療の方が病院は親切にしてくれるかもしれない。任意保険会社が自賠責保険に求償できる額は被害者にとってはよくわからない話。」ということになります。

しかし、過失割合の問題として、被害者にも過失が少しでも認められる場合、被害者側の過失割合に従って、治療費についても被害者側が負担することになり、後日、損害賠償金の算定をする際に、治療費のうち被害者側負担部分については減額されてしまいます。

そうすると、被害者に過失割合の負担がある場合、治療費の単価が下がる健康保険を使って治療を受けるということには被害者にもメリットがあるということになります。

(4)温泉治療費、症状改善のためのスイミング、音楽療法など

ア 保険会社のよくある対応:

保険会社は、温泉治療費、症状改善のためのスイミング、音楽療法などについては容易に全額の支払いには応じないところでしょう。

しかしながら、率直な感覚として、「これを払ってもらえないなんておかしいんじゃないか?」と思われたら、弁護士に相談すべきだと思います。

イ 裁判所の運用:

温泉治療費、症状改善のためのスイミング、音楽療法などについては、「医師の指示があるなど、治療上有効かつ必要がある場合」に合理的な範囲では認められる場合があります。

認定される後遺障害が何等級かにもよりますが、温泉治療、スイミング療法などを受ける場合、必ず、カルテや診断書に「医師の指示があった」ことの記録を残しておくべきです。

(5)症状固定の時期

ア 症状固定とは

症状固定:症状固定とは、治療を続けたとしても、大幅には良くもならない、悪くもならない状態を言います。

症状固定の時期は、保険会社との交渉では治療費を負担してもらえる時期の終期という意味のみならず、損害賠償の世界では、慰謝料算定の基準日としての意味をも有しています。

イ 高次脳機能障害の症状固定時期、注意点(消滅時効との関係)

医師と相談しながら判断されるべき事柄ではありますが、高次脳機能障害事案の症状固定時期は、事故発生から1~2年後という事例が多いと言われています。

労災を使って治療費の支払いを受けている場合、労災は、症状固定時期の認定が甘いことが多く、より症状固定の時期を長くみてもらえることが多いのですが、労基署が認定した症状固定日(治ゆの日)と損害賠償額算定のための症状固定日については必ずしも一致するとは限りません。

過去、保険会社側の代理人が、損害賠償の訴訟において症状固定日を争い、消滅時効の主張を展開してくることもありましたので、やや注意が必要です。

(6)症状固定日以後の治療費

基本的には否定されます。症状固定日以後の実損は、後遺障害慰謝料に含めて損害として評価するという考え方をとるのが保険会社実務でもあり、裁判所の基本的な考え方なのです。

しかし、例えば、後遺障害1級~後遺障害5級程度ぐらいの重度の後遺症が残存しているケースでは、症状の内容、程度によってリハビリテーション費用を損害賠償の対象として認めた裁判例も多々あります。

(7)将来の手術費、治療費、リハビリ費用など

ア 一般的な考え方

治療費については、症状固定日までは保険会社が負担し、 症状固定日以後の将来的な治療費は負担しない という考え方が一般的です。

症状固定日以後の将来に治療費などが発生したとしても、それは後遺障害慰謝料に含めて処理すると考えるのです。

ただし、病状の重さによっては、例外が認められていないわけではない点に注意が必要です。

イ 将来の治療費等が認められた裁判例

裁判例①:四肢完全麻痺、呼吸筋麻痺等の事案で、平均余命までの46年間、週1回の医師の診察費(月16万円)、週2回の理学療法士によるリハビリテーション費(月4万円)、合計4291万円の約7割、3000万円を認めた裁判例があります。

裁判例②:脊髄損傷による両下肢麻痺等の後遺障害が残存した事例で、人工血管手術費用250万円、歯科矯正費用98万円を認めた裁判例があります。

その他の裁判例:多種多様な裁判例があるのですが、概ね、症状の内容、程度によって将来発生することの高度の蓋然性が認められる費用は認められることがあると理解すれば良いと思います。

事例によっては、将来の栄養点滴、鍼灸治療費、臨床心理士などのカウンセリング等費用、てんかん指導料、義眼の交換費用、星状神経節ブロック注射費用、人工骨頭置換術費、ボトックス療法費、人工関節埋め込み費用、インプラント治療費などが認められたりしています。

症状が重篤な場合、弁護士に早めに個別相談しておき、将来、裁判を起こすことも想定して、医師の意見書作成協力など証拠を整理整頓しておくべきです。

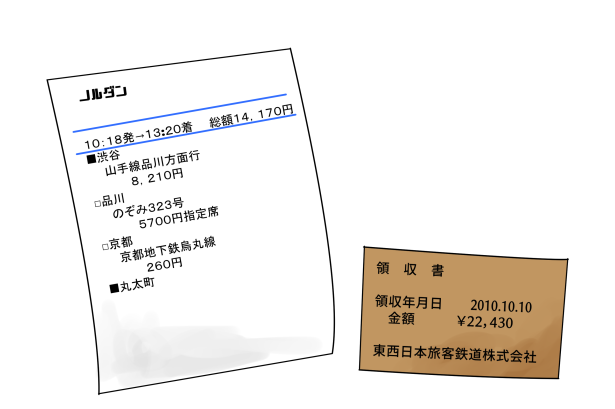

2、交通費(駆けつけ交通費、付添人の交通費)

(1)駆けつけ交通費

親族が交通事故に遭い、入院を余儀なくされた場合、近親者の多くは病院へ駆けつけます。この際、生じた交通費を駆けつけ交通費として、事故と因果関係を認める損害として評価されるのかという問題があります。

保険会社は、いったんは支払いに応じるものの、後日、交通費の範囲を争ってきたりすることもあります。

出来れば、高速道路を利用した際のETC記録や、領収書や電車賃の記録をA4サイズでコピーをとっておいて、日付や内訳を記載しておくなどして保管しておいた方が好ましいです。

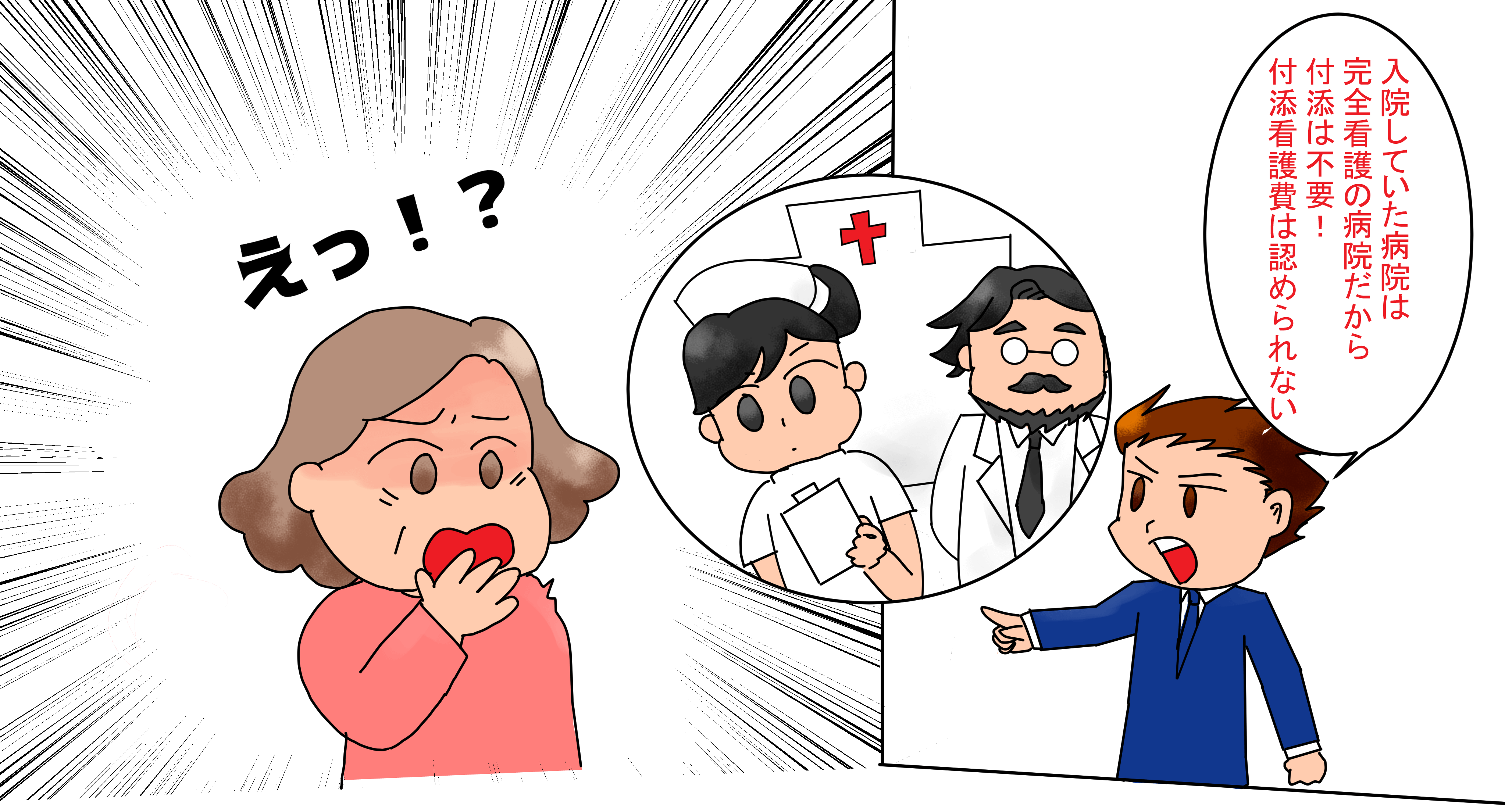

(2)付添人の交通費

保険会社は、「完全看護の病院だから」という理由で、入院への付添いの必要性から争われたりします。病院までの交通経路、距離の記録のみならず、なぜ親族による付き添いが必要だったかまで記録として残しておいた方が望ましいです。自動車による通院の場合、1kmあたり15円のガソリン代で計算されます。

3、入院付き添い看護費用

通常、家族が交通事故に遭って入院しているとなると、近親者が病院へ付き添ってパジャマの着替え、食事の手伝い、看護婦さんとの橋渡しなどを手伝うことは多くみられることだと思います。

症状の程度や、被害者の年齢によっては、こうした近親者の入院付き添いの労力を入院付き添い費用として、事故と因果関係のある損害として認められることがあります。

そして、近親者による付き添い看護は1日あたり6500円が損害額の目安とされています。

また、職業付添人に看護を依頼した場合、医師の指示、受傷の程度、被害者の年齢などにより、職業付添人の必要性が認められれば職業付添人に支払う実費全額が損害として評価されます。

私の経験としては、保険会社は、「完全看護の病院だから付添人は必要がなかった」という屁理屈の様なことを言ってくることが多いですが、裁判所はある程度、社会通念に近い解決案を示すことが多いです。

完全看護だからといっても、看護婦さんも24時間つきっきりで看護してくれるとは限らず、親族が入院中の苦しそうな親族を付き添い看護する必要性はあったとして日額8000円の看護費用を認定した裁判例などもあります。

4、入院関係費

(1)入院雑費

入院生活が続くと、ティッシュ、タオル、文房具、茶菓子、TVカード代、新聞代など細々とした費用がかさんできます。

入院生活中にかかる諸費用の請求に、領収書を集めなければならないとすると煩雑になってしまいます。

ですので、入院期間中の諸費用は、1日あたり1500円と計算して入院雑費という損害費目で損害評価するのです。

ちなみに、損害保険会社は1日1100円~1200円程度で入院雑費を計算してくるのが通常です。

(2)差額ベッド代、特別室使用料

医師の指示ないし特別の事情(症状が重篤、空き室がなかった等)があれば認められます。

裁判例:植物状態となった被害者につき、約6年間の特別室の差額ベッド代として日額7000円余りを認めた事例有り。

5、休業損害

(1)休業損害とは?

交通事故によって負傷し、仕事を休まざるを得なくなり、収入が減少した場合、休業がなければ得られたはずの収入の減少分を「休業損害」という損害費目として請求を求めていく権利が認められています。

被害者としては、「休業損害証明書」という定型の書式を保険会社から取り寄せ、勤務先に事故前3か月の収入と休業日数を記載してもらったうえで保険会社に書類を提出することで休業損害の支払いを受けるというのがよくある流れです。

保険会社、共済の担当者によって、素早く休業損害の支払いを受けられるように手配してくれるか否か、だいぶ差があるところです。

の計算式で求めることが通常です。

しかし、休業損害については、正確な知識がないために、本来払ってもらえるべきものが払ってもらえないということが多々起こっていると感じます。

(2)高次脳機能障害事案に特有の休業損害の問題点~①基礎収入、②休業日数ともに特有の問題が生じうる~

ア ① 基礎収入額

保険会社は、休業損害を計算するにあたり必要な基礎収入額として、自賠責保険の最低限度の基準額である日額5700円で休業損害を計算してくることがあります。

また、保険会社は、「交通事故が発生する直前3か月間の給与明細」の提出を求めたうえ、計算式=事故前3か月の給与の合算額÷90日=基礎収入額を算出することがあります。

しかし、これでは賞与が発生する会社にお勤めだった場合や、事故前3か月の収入が年間の所得を素直に反映しているとは言えない場合、不公平となる場合があり得ます。殊に、高次脳機能障害を発症する事故の場合、休業期間は1年~2年といった長期間になることはありがちです。

基礎収入額について、不公平とならない様に、事故前年の源泉徴収票や、事故前3年程度の確定申告書の写しを提出することで、本当の意味での稼ぐ力を反映した金額を基礎収入額として認めてもらうことが大切です。

イ ② 休業日数~症状固定前に退職せざるを得なくなる場合など

保険会社との話し合いでは、休業日数についても争いになりがちです。保険会社が一方的に休業損害を打ち切ってきたことが弁護士事務所に相談するきっかけになったという人も多くいます。

高次脳機能障害事案では、治療途中で職場に復帰しようとしたが、事故前には出来たことが出来ないなど、次々に異常行動を連発して再び休業(退職)に追い込まれてしまうなどといった話はよくある話です。

高次脳機能障害を発症して現実に働けなくなってしまっている以上、症状固定日までに仕事を休んだ実日数、有給休暇を使った実日数分については休業日数としてカウントすべきであると争っていくべきだと思います。

裁判例の傾向としては、症状の内容、程度によって、事故翌日~退職後である症状固定日まで休業損害を認めた事例も多数あります。

ウ 昇給が見込まれていた場合

裁判例:後遺障害併合10級の事案で、症状固定までに5回の手術を受け、約6年入通院を繰り返し、その間、勤務先を解雇された事案で、解雇時の昇給水準を基準に、症状固定日までに見込まれていた昇給を加味して数千万円単位の休業損害を認めた事例もあります。

仕事の内容と後遺障害の程度、後遺症が残存した部位、昇給規定などはっきりとした証拠資料が決め手となったと想像されます。

(3)具体例~ポイント解説①:給与所得者の場合

会社員等の給与所得者の休業損害を算定するにあたっては、事故前3か月間の給与明細に記載された給与所得額から基礎となる収入を認定していくのが通常です。

ⅰ 例:基礎収入の計算方法

例えば、平成25年6月11日に発生した事故の被害者が、

①平成25年5月に月収27万円

②平成25年4月に月収26万円

③平成25年3月に月収25万5000円

の給与所得を得ていた場合、事故前3か月間の平均月収は26万1667円です。

ⅱ 例:休業日数85日の場合、休業損害は?

被害者が、事故後85日間休業していた場合、

26万1667円÷30日(ひと月を30日として計算)×85日=74万1390円(四捨五入切り上げ)が休業損害となります。

【注意点】

- ・会社員で、現実の収入減が発生していなくても、有給休暇を使用した場合は、有給使用日数分が損害として認められます。

- ・休業中、昇給・昇格があった後は昇給後の収入を基礎とします。

- ・休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格の遅延による減収分も損害として認められる場合があります。

基礎となる収入= 事故前3か月の合計収入=81万円→(÷90日(3か月))日額9000円

休業期間中の給与の支給 = 有給使用期間中のみの支給

「休業損害」 = 81万円÷90日×50日(休業日数60日‐有給使用日数10日)+9万円(日額9000円×有給10日分) =「54万円」

(4)具体例~ポイント解説②:家事労働者

保険会社は、専業主婦やパート兼主婦の休業損害を不当に安く算定しがちです。

しかし、裁判所の考え方としては、家事労働も立派な労働であるという発想から、厚生労働省の統計データである賃金センサス、女性労働者全年齢平均賃金(年372万円ぐらい、日額1万円余り)を参考にして休業損害を算定することが一般的な考え方です。

(5)具体例~ポイント解説③:個人事業主の休業損害

① 一般的な計算式

通常、個人事業主の休業損害を算定するには、事故前年の確定申告書の写しを用意頂く必要があります。計算式は次ぎのとおりです。

② 被害の実態にあわない場合

とはいっても、自営業者、自由業で事業所得を得ている方の場合、年によって収入の変動が大きかったり、収入を計上するタイミングによって確定申告書上の所得額を基準に休業損害を計算すると、被害の実態にあわないこともあり得ます。

保険会社は、得てして確定申告書上の数字を基準にしてしか休業損害を支払えない等と回答したり、確定申告書上の金額のうち、利益配当の実質をもっている金額は除いてくれ等と言って減額を要求してくることがあります。

保険会社が、一見もっともそうな理屈を述べてきているが、被害の実態には全くあわないという感覚を抱かれた場合、訴訟に踏み切るのも手です。

③ 代替労働費・外注費、丁寧な立証を試みる

例えば、私の経験では、ケガをした事業主の代わりに外注をして取引と売上げを維持したなど、代替労働力を用いた場合など、外注費の領収書などを証拠提出して、代替人員の費用を休業損害として認めてもらったこともあります。

また、モグリの事業主で確定申告を適切に行っていなかったが事業の実態があった事業主の方の休業損害の立証に関し、仕入れ、販売の事業の構造を説明したうえ、銀行預金通帳上のお金の流れを証拠提出し、休業損害を認めてもらったこともあります。

個人事業主の休業損害は、計算式に機械的にあてはめて結論を出すと、被害の実態にあわない という事が非常に多いため、訴訟を起こして裁判所に救済を求めていった方が良い場合が多いです。

保険会社に休業損害をなかなか認めてもらえなかったとしても、諦めずに弁護士に相談すべきだと思います。

(6)法人の代表者の事故による企業の間接損害、重要な役割を担っていた従業員の事故による企業の反射損害、代替労働の費用

ア 法人の間接損害

法人の代表者が事故に遭った場合、代表者個人の所得の減少のみならず、企業自体に大きな損害が発生している場合、保険会社は法人の損害額について賠償には応じようとしないのが通常です。

昭和43年11月15日付け最高裁判決では、会社と個人が経済的に一体をなす関係にある場合、売上げ減少額を損害として賠償の対象と認めています。

被害者側としては、会社と個人が経済的に一体をなす関係にあることを立証していく必要があるのです。

イ 法人の反射損害

従業員が交通事故に遭い、働けなくなった期間中にも会社が給料を払っていた場合、会社は、加害者(保険会社)に対して、支払った給料額を反射損害として賠償の対象として認められる場合もあります。

ウ 代替労働の費用

代替労働力を使った場合には、代替労働のために費やした費用の領収書、見積書のみならず、事業の構造を説明して、法人の間接損害、反射損害の立証をして個別具体的に立証していく必要があります。